文献解读:中等海拔暴露对影响人体肠道菌群功能和血清代谢物的影响

2023-09-25 来源:本站 点击次数:1909近日,由广东省人民医院急诊科李欣教授团队牵头中山大学孙逸仙纪念医院内分泌科刘丹教授团队、中山大学孙逸仙纪念医院医学研究中心陈思凡研究员团队、林芝市人民医院王玉娥主任团队、上海百趣代谢组学技术研究中心刘志鹏研究员团队在Science of The Total Environmental上发表了题为“Moderate altitude exposure impacts host fasting blood glucose and serum metabolome by regulation of the intestinal flora”的论文。研究表明,中等海拔暴露会影响人体肠道微生物群和血清代谢组,可能为胰岛素抵抗相关的代谢综合征等疾病的预防或治疗开辟新的途径。

广东省医疗援藏首席专家、广东省人民医院李欣教授,中山大学孙逸仙纪念医院医学研究中心陈思凡研究员和上海百趣代谢组学技术研究中心刘志鹏研究员为共同通讯作者;广东第三批援藏队员、中山大学孙逸仙纪念医院刘丹教授,广东省人民医院高小燕博士,广东省人民医院黄筱然博士及上海百趣代谢组学技术研究中心范艳群助理研究员为论文共同第一作者。

研究背景

近十年里,糖尿病已成为全球主要慢性疾病之一,全球约有5.37亿人患有糖尿病,其中90%以上为2型糖尿病(Type 2 diabetes, T2DM),而部分糖尿病患者还会伴随糖尿病肾病、动脉粥样硬化等并发症的发生,但目前仍缺乏糖尿病及其并发症的有效治疗方法。

已有研究表明高海拔地区暴露可能会影响糖尿病和相关代谢性疾病的发生发展,但其利弊仍存在很大争议。根据国际山地医学学会建议的分类(www.ismmed.org),山地海拔高度在1500-3500米以上的被定义为高海拔,其中1500-3000米的高度可被细分定义为中等海拔。高海拔环境具有低气压、低氧分压和紫外线辐射强等特点。长期生活在高海拔(3500-5500米)或极高海拔(5500米以上)地区可能导致高原病的发生。暴露于高海拔可能会增加机体炎症、患病感染风险和急性山地病(Acute Mountain Sickness, AMS)的发生。值得注意的是,在高海拔(5300米)进行短期徒步旅行(11天)能降低健康成年人的血糖水平甚至导致低血糖,同时在极高海拔条件下进行短期探险或爬山也会增加AMS发生。人体主要通过加强换气、加快心率和增加红细胞血量等方式来适应极端环境。已有研究发现海拔高度与糖尿病和肥胖的发生率呈负相关关系,中等海拔暴露与适度缺氧对人体有一定的有利作用,如中等海拔环境中训练或旅游能够提高心肺功能、减轻体重、改善空腹血糖(fasting blood glucose, FBG)等。但是,海拔暴露对糖尿病和相关代谢功能障碍的可能作用机制仍未知。

大量研究表明胰岛素抵抗和T2DM的发病可能与肠道微生物群失调有关。生活干预(如锻炼、饮食、药物和减肥手术)和肠菌移植(Faecal Microbiota Transplantation, FMT)可以调控肠道微生态,影响代谢物的合成或降解(如短链脂肪酸、支链氨基酸(Branched-Chain Amino Acids, BCAAs)、芳香族氨基酸(Aromatic Amino Acids, AAAs)、胆汁酸),从而改善代谢综合征和T2DM患者的血糖稳态和胰岛素敏感性。已有报道表明高海拔暴露能通过改变肠道微生态来影响人或其他动物(如小鼠、牦牛)的表型特征。但是过往研究主要基于16S扩增子测序而非鸟枪宏基因组测序,且主要集中在海拔 > 3000 m的暴露,相对时间也比较短(如1天~1个月,1个月~3个月)。因此,较长时间(~12个月)的中等海拔暴露对人体肠道菌群有多大的影响,及其如何调控血糖稳态的机制仍然未知。

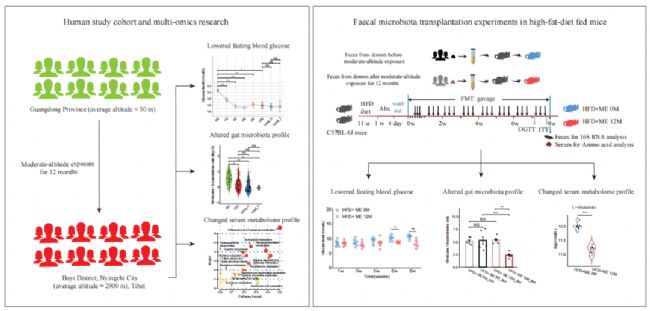

本研究以从广州市(平均海拔<50 m)的49名健康志愿者(汉族)入藏(林芝市,平均海拔=2,900 m)短期居住12个月为发现队列(Cohort A),分析中等海拔暴露对血糖代谢和血清代谢物的影响;以另一个来自广州市的47名健康志愿者(汉族)入藏短期居住12个月(First group)和47名在林芝市居住五年以上的健康志愿者(汉族:藏族 = 36 :11, Second group)为独立验证队列(Cohort B),分析中等海拔暴露对血糖代谢、肠道微生态和血清代谢物的影响;并分析中等海拔暴露影响的肠道菌群是否能通过血清代谢物调控血糖代谢。最后,通过将中等海拔暴露12个月的人的粪便移植到高脂饮食(High-Fat Diet, HFD)小鼠中,进一步因果验证中等海拔暴露是通过调控肠道微生态来影响血糖代谢的。

图1 研究内容要点

研究结果

2.1 中等海拔暴露对临床指标的影响

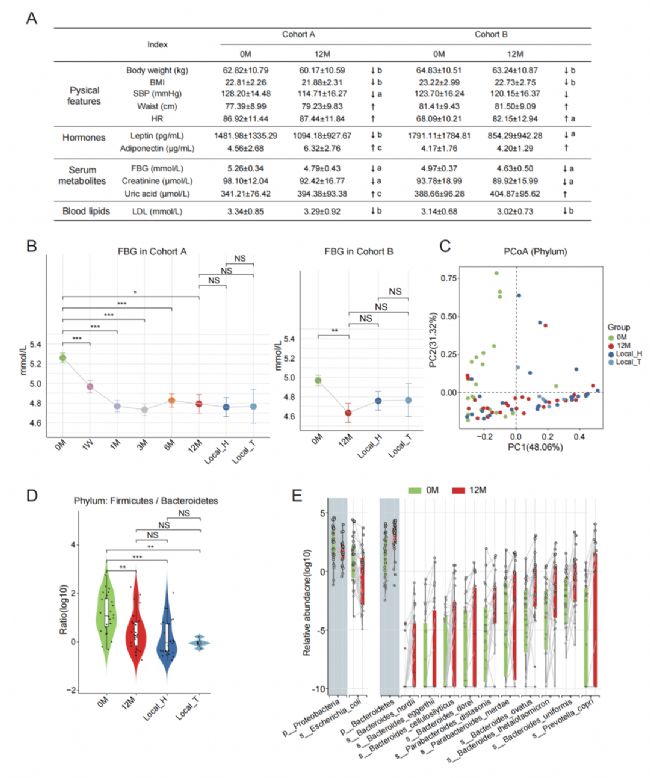

多时间点临床指标数据的采集,能够更好地评估中等海拔暴露对机体的影响。在16个临床指标中,有11个在两个队列中表现出相同的变化趋势,其中体重(Body Weight, BW)、BMI(Body Mass Index)、收缩压、FBG等在入藏后下降,心率和脂联素等在入藏后增加,且所有临床指标变化在健康阈值内(图2 A),没有人在驻藏期间出现疾病感染和胃肠道疾病。因为Cohort B入藏汉族人群用于研究肠道菌群-血清代谢物-血糖代谢,所以对健康汉族入藏前后的饮食习惯和日常运动进行了分析,发现志愿者的膳食营养素(包含总能量摄入、碳水化合物、脂肪、蛋白质)摄入量在入藏前后保持不变(P>0.05);同时,对于活动强度和活动频率的分析发现入藏后志愿者的活动强度降低;从而可以推断志愿者入藏后血糖的降低可能由中等海拔暴露引起,而非由饮食习惯或日常运动改变引起。血糖水平的异常升高被公认为是糖尿病的标志,两个队列的血糖数据显示FBG均显著降低(图2 B),进一步校正瘦素、脂联素、体重和BMI等因素后,Cohort A和Cohort B中的FBG仍然显著降低(P=7.45E-13, 5.70E-04),由此一定程度上冲击了“高原生活对人体有害”的观点。

图2 临床指标和宏基因组结果

2.2 中等海拔暴露对肠道菌群的影响

为进一步研究中等海拔暴露对特定肠道微生物和代谢途径的影响,我们对来自Cohort B的83份粪便样本进行宏基因组测序,发现中等海拔暴露12个月(12M组)的肠道微生态群落丰富度降低、α多样性升高。主坐标分析(Principal Co-ordinates Analysis,PCoA)表明志愿者入藏前后肠道微生态(如门、属和种水平)出现显著变化。入藏12个月后,Firmicutes/Bacteroidetes显著降低(图2 D),Bacteroidetes增加,Proteobacteria减少(图2 E)。在种水平上,12M组20个菌增加,24个菌减少;其中,Bacteroidetes ovatus在12M组中显著增加,Actinomyces odontolyticus和candidate division_TM7_single_cell_isolate_TM7b等在12M组中显著减少。拟杆菌属中的B. ovatus、Bacteroides thetaiotaomicron (B. thetaiotaomicron), Bacteroides uniformis (B. uniformis)和副拟杆菌属的Parabacteroides distasonis (P. distasonis)在12M组中增加(图2 E),这些菌被报道可减轻HFD喂养小鼠的代谢综合征。此外,也发现E. coli、Rothia mucilaginosa和A. odontolyticus等有害菌在12M组中减少。

为初步探究高海拔暴露时间和民族因素对肠道菌群的影响,对常驻林芝的汉族(Local_H)和藏族(Local_T)的菌群进行分析,与入藏前汉族0M相比,Local_H组和 Local_T组的群落丰富度较低,但α多样性没有差异;且无论居住多长时间,Local_T组在门、属和种水平上的β多样性显著低于汉族人群。Firmicutes/Bacteroidetes在汉族(12M组)、Local_H组和Local_T组间没有差异(图2 D),Bacteroidetes和Bacteroides在藏族人群中的含量比汉族人群高。由于样本数量受限,高海拔暴露时间和民族因素对肠道菌群的影响还有待后续进一步深入研究。

2.3 中等海拔暴露对肠道菌群功能的影响

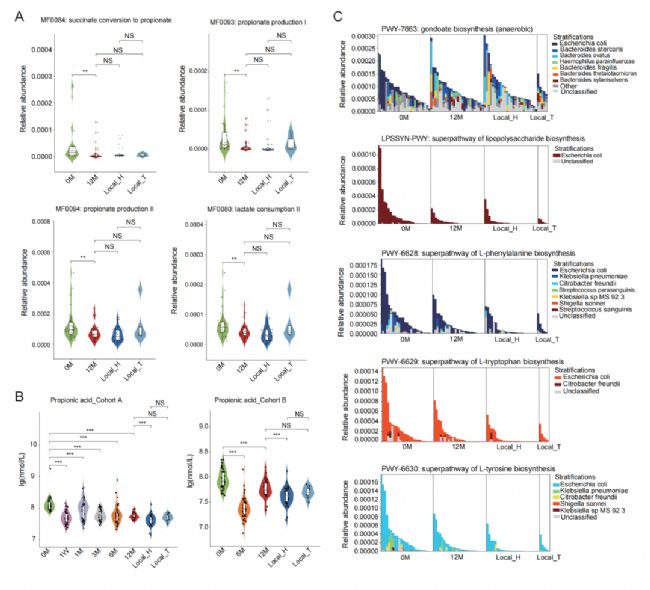

对鉴定出的6435个KOs进行差异分析,与入藏前相比,入藏后12个月的肠道菌群的318个KOs增强,537个KOs减弱;40个KEGG module增强和55个KEGG module减弱,31条KEGG pathway增强和25条KEGG pathway减弱。其中,与L-Glutamate相关的氨基酸代谢通路(如D-glutamine and D-glutamate metabolism、Alanine, aspartate and glutamate metabolism、GABAergic synapse、Glutamatergic synapse、 和Arginine and proline metabolism)在12M组中显著升高,表明肠道菌群的L-Glutamate代谢可能在中等海拔暴露个体中发挥重要作用。此外,与BCAAs降解相关的KEGG module如‘Leucine degradation, leucine=>acetoacetate+acetyl-CoA’、‘Pantothenate biosynthesis, valine/L-aspartate => pantothenate’在12M组中显著增强,表明中等海拔暴露个体的肠道菌群可能有更高的BCAAs降解能力。

为进一步了解肠道菌群的厌氧发酵能力,通过基因注释获得GMMs (Gut Metabolic Modules),与入藏前相比,入藏后12个月的肠道菌群的14个MFs增强,11个MFs减弱,其中参与丙酸合成代谢的MF0084(Succinate conversion to propionate)、MF0093(Propionate production I)、MF0094(Propionate production II)和MF0080(Lactate consumption II)在12M组中减弱,据报道丙酸的增加与T2DM风险增加相关,上述表明入藏后肠道菌群的丙酸合成能力降低。该推测通过对两个队列的血清丙酸进行靶向检测得到验证,且12M组的丙酸含量开始与林芝地区居住5年以上的个体变得相近(图3 A、B)。

最后,使用HUMAnN 2分析中等海拔暴露相关的微生物对MetaCyc通路的贡献度,与入藏前相比,41条PWY通路在12M组中升高(如厌氧功能gondoate合成通路PWY-7663中B. ovatus和B. thetaiotaomicron贡献度较高),92条PWY通路降低(如LPS生物合成通路LPSSYN-PWY、芳香族氨基酸合成通路(PWY-6628、PWY-6629、PWY-6630)中E. coli贡献度较高等)(图3 C)。与肠道菌群组成的变化类似,NMDS分析表明中等海拔暴露个体的微生物组功能与居住在林芝五年以上的个体的肠道菌群功能相似。

图3 入藏前后肠道菌群功能的变化

2.4 中等海拔暴露对血清代谢物的影响

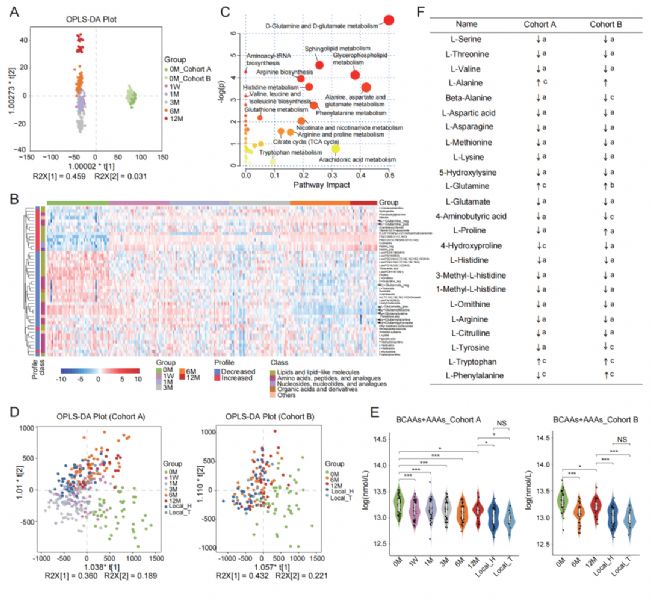

有研究报道T2D和肥胖患者的血清代谢物变化与肠道菌群的改变有关。对306个血清样本进行非靶向代谢组学检测,与入藏前相比,正交偏最小二乘法判别分析(Orthogonal Partial Least Squares-Discriminant Analysis, OPLS-DA)发现入藏后血清代谢轮廓出现了显著变化,两个队列的血清基线具有相似的代谢谱(图4 A)。对Cohort A的血清代谢数据进行线性混合模型分析(Linear Mixed Effect,LME)分析,发现112个与中等海拔暴露相关的代谢物。基于时间序列分析(Short Time-series Expression Miner analysis,STEM)发现32个代谢物(如L-谷氨酸、γ-谷氨酰亮氨酸和γ-谷氨酰缬氨酸等)随中等海拔暴露时间增长而降低,15个代谢物(如L-谷氨酰胺)随中等海拔暴露时间增长而增加(图4 B)。代谢通路富集分析表明D-glutamine and D-glutamate metabolism和Alanine, aspartate and glutamate metabolism发生显著变化(图4 C)。

非靶向血清代谢组学和宏基因组学都表明AAs的变化可能与肠道菌群功能改变有密切关系,对423份血清样本进行了AAs定量检测。OPLS-DA分析显示,两个队列中的AAs谱发生显著变化(图4 D),且AAs随着中等海拔暴露时间的增加而显著变化。Cohort A和Cohort B中汉族人的18个未修饰AAs、与胰岛素抵抗相关的AAs(BCAAs和AAAs的总和)的浓度在中等海拔暴露后显著降低(图4 E)。24个检测的AAs中,与入藏前相比,入藏后12个月的血清中19个AAs减少,3个AAs增加(图4 F),其中L-谷氨酸和L-缬氨酸显著降低,而L-谷氨酰胺的弱显著性增加。此外,中等海拔暴露个体的AAs谱与常驻林芝五年以上个体的血清AAs谱变得相似(图4 D)。

图4 入藏前后血清非靶代谢组和氨基酸检测结果

2.5 与肠道菌群相关的代谢物与表型的关联

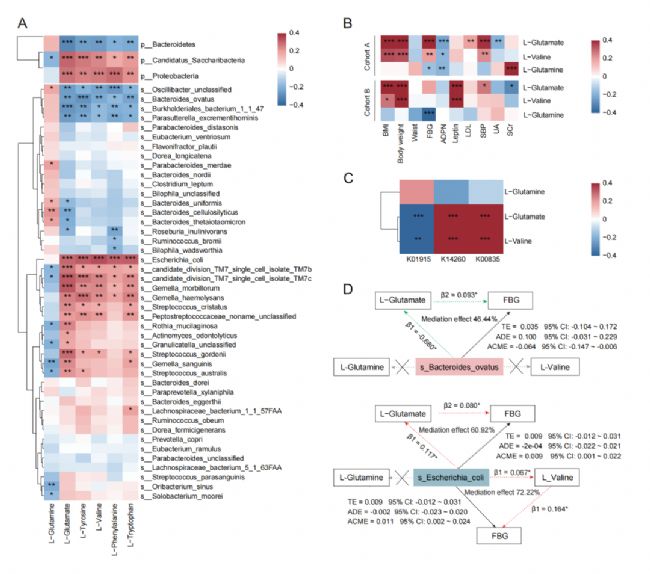

为进一步确定中等海拔暴露相关的血清AAs和肠道微生物组之间的相关性,进行了spearman相关性分析。L-谷氨酸、L-缬氨酸、L-苯丙氨酸、L-酪氨酸和L-色氨酸与Bacteroidetes负相关,与Proteobacteria正相关(图5 A);种水平上,L-谷氨酰胺与B. cellulsilyticus正相关,L-谷氨酸与B.ovatus和B.cellulosilyticus负相关,L-谷氨酸、L-缬氨酸、L-苯丙氨酸、L-酪氨酸和L-色氨酸与E. coli正相关(图5 A)。

Rmcorr分析代谢物和临床指标,发现两个队列中L-缬氨酸和L-谷氨酸与体重和BMI显著正相关,FBG与L-谷氨酰胺显著负相关,与L-谷氨酸正相关(图5 B)。

为进一步探究肠道菌群的BCAAs、L-谷氨酸和L-谷氨酰胺的合成和降解能力的变化,选取与这些功能相关的KOs进行分析,发现肠道菌群的L-亮氨酸和L-异亮氨酸的合成和降解功能、L-缬氨酸的降解功能无显著性变化;而与L-缬氨酸合成相关的KO0835(缬氨酸-丙酮酸氨基转移酶 [EC:2.6.1.66])和K14260(丙氨酸合成转氨酶 [EC:2.6.1.2])降低,且这两个KO均与Proteobacteria的减少有关。与L-谷氨酸转化成L-谷氨酰胺相关的KO1915(谷氨酰胺合成酶 [EC:6.3.1.2])显著升高,而KO1915与Bacteroidetes的升高有关;而与L-谷氨酰胺降解相关的KOs无显著性变化。接着将这三个KOs和三个代谢产物进行了spearman相关性分析,发现L-缬氨酸和L-谷氨酸与KO1915(与丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸代谢相关的map00250)负相关,与KO0835和K14260(与缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸生物合成相关的map00290)正相关(图5 C);而L-谷氨酰胺与KO1915非显著正相关,与KO0835和K14260非显著负相关。

那么L-缬氨酸、L-谷氨酸和L-谷氨酰胺是否可以解释或介导肠道菌群(即B. ovatus, E. coli)对临床指标(即FBG、BMI、BW)的影响?通过中介分析发现L-谷氨酸能介导B. ovatus 和FBG间的负作用,而L-谷氨酸和L-缬氨酸能介导E. coli和FBG间的正作用(图5 D);此外,L-谷氨酸和L-缬氨酸还能介导B. ovatus与BMI和BW间的负作用,E. coli与BMI和BW间的正作用(图5 D)。但L-谷氨酰胺对B. ovatus和E. coli与临床指标(即FBG、BMI、BW)没有显著的中介作用。由此可知,L-缬氨酸和L-谷氨酸在中等海拔暴露个体中可能介导了B .ovatus和E. coli对临床指标(即FBG、BMI、BW)的影响。

图5 关联分析结果

2.6 菌群移植实验验证中等海拔暴露个人的肠道菌群能够缓解HFD小鼠T2DM的发展

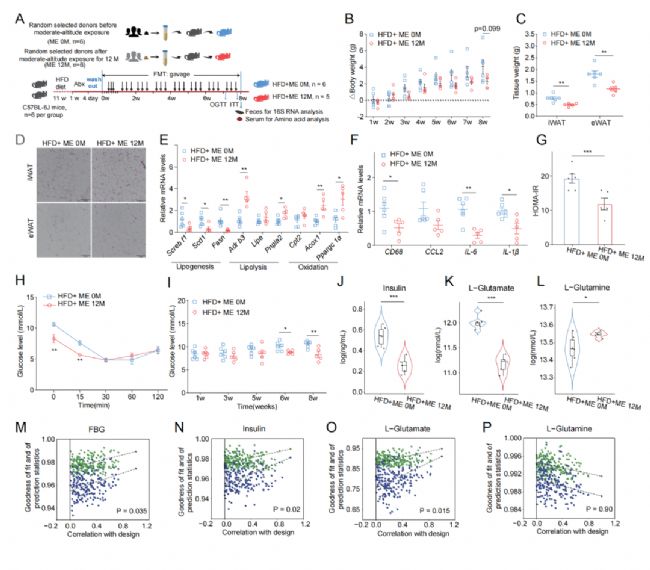

为进一步研究中等海拔暴露个体的肠道菌群对AAs和FBG的影响,随机选择6名入藏前、6名入藏后12个月的志愿者的粪便,制成匀浆灌胃给HFD C57BL-6J小鼠(图6 A),分为对照组小鼠(HFD + ME 0M组)和干预组小鼠(HFD + ME 12M组)。研究发现两组间的饮食摄入量不受菌群移植操作的影响。(HFD + ME 12M)组小鼠体重增长率降低(图6 B),脂肪组织重量降低(图6 C)。白色脂肪组织的组织切片显示,(HFD+ME 12M)组的脂肪细胞直径明显小于(HFD+ME 0M)组(图6 D);(HFD+ME 12M)组的白色脂肪组织中参与脂肪生成的基因(包括Srebf1、Scd1和Fasn)显著较低,而参与脂肪分解和脂肪酸氧化的基因(包括Adrb3、Pnpla2、Acox1和Ppargc1a)升高(图6 E)。此外,炎症因子(Cd68、Ccl2、IL-6和IL-1β)在(HFD+ME 12M)组的脂肪组织中表达减弱,表明炎症状态有所改善(图6 F)。口服葡萄糖耐量实验(Oral Glucose Tolerance Test, OGTT)显示(HFD + ME 12M)组中在改善葡萄糖不耐受方面没有好的效果。尽管通过胰岛素耐量试验(Insulin Tolerance Test, ITT)的葡萄糖浓度曲线下面积(Area Under the glucose concentration Curve, AUC)显示胰岛素敏感性无显著性改变,但胰岛素抵抗指标(Homeostasis Model assessment of Insulin Resistance,HOMR-IR)在(HFD+ME 12M)组中降低。非常重要的是,在(HFD+ME 12M)组中,FBG水平在菌群移植后6周就出现显著降低且胰岛素水平显著降低(图6 I、J);但瘦素和脂联素在两组间无差异。AAs检测结果显示(HFD+ME 12M)组中的L-谷氨酸和L-天冬氨酸显著降低,L-谷氨酰胺显著升高(图6K、L),而L-缬氨酸变化不显著。16S rDNA扩增子数据表明,菌群移植后小鼠的肠道菌群组成与供体的肠道菌群组成相似;在第8周时,(HFD+ME 12M)组的Firmicutes/Bacteroidetes显著低于(HFD+ME 0M)组,但两组间Proteobacteria的相对丰度未发生显著变化。此外,通过用微生物数据建立的OPLS回归模型可以很好地预测受体小鼠的临床指标变化,尤其是FBG、胰岛素、 L-谷氨酸和L-天冬氨酸水平,但不能预测L-谷氨酰胺水平(图6 M-P),表明粪便捐献者的肠道菌群组成能够较好地预测出受试者的临床指标变化。FBG和HOMR-IR的减少表明肠道菌群在调节血糖稳态代谢方面有重要的因果作用。

图6 肠道菌群移植对HFD小鼠代谢表型的影响

讨论和结论