第二届精准发酵技术论坛回顾:解锁智能生物新纪元

2025-03-06 来源:本站 点击次数:1662第二届精准发酵技术国际论坛圆满落幕:解锁智能生物制造新纪元

在国投创新院、南京师范大学、江南大学未来食品科学中心指导下,由松江区投促中心、迪必尔生物、微康益生菌、沃特世联合承办的“2025第二届精准发酵技术国际论坛”于3月1日在上海圆满闭幕。论坛以“解码发酵艺术:数据驱动的精准发酵工艺”为主题,聚焦技术前沿与未来趋势。论坛汇聚国内外专家学者、创新企业、投融资机构,深入探讨精准发酵的前沿技术及应用,共谋未来发展。

下面让我们一同回顾本届论坛的精彩内容

开幕致辞,锚定创新发展

国投创新院董事长张雷提出"科技创新+产业培育"的生物制造产业发展新模式,构建泛在式创新体系。

松江区投促中心副主任戴中亮出生物医药产业扶持政策"组合拳",并欢迎企业前来投资。

迪必尔生物总经理李雪良表示精准发酵与人工智能等先进技术的结合,使我们站在全新时代的入口。希望各位嘉宾可以在本届论坛获得灵感,一起共塑精准发酵未来。

嘉宾分享,聆听前沿声音

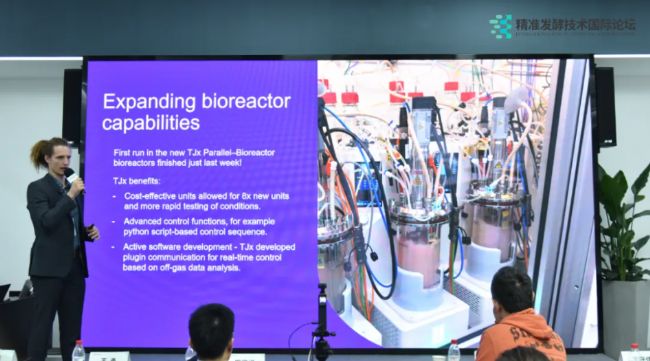

微康益生菌董事长、首席科学家方曙光以企业实际为例,认为产业化要求高密度、稳定性、低成本,企业应聚焦产业化。传统的菌种筛选模式已经落伍,引入AI技术和自动化的高通量平行生物反应器设备可极大加快工艺进程,提高产业化效率。

昆士兰大学教授兼生物可持续性中心主任Esteban Marcellin介绍了合成生物学如何与机器学习和自动化相结合,推动高性能微生物菌株的开发以用于工业应用。

Daisy Lab首席执行官Irina Miller认为进行替代蛋白产品的开发思路不是要重塑传统蛋白行业,替代蛋白技术类似于啤酒酿造过程而非"实验室制造",需要与传统蛋白行业进行产业合作并利用成熟的乳业生态体系。

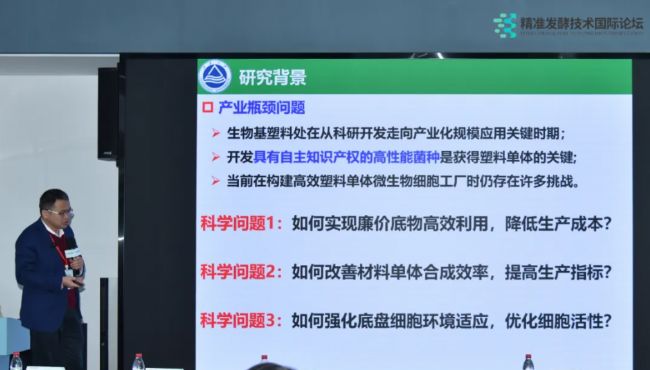

江南大学教授刘立明系统梳理了生物基塑料单体领域从基础研究到产业化的关键技术路径,揭示了精准发酵在解决材料毒性、代谢通量、过程控制等核心问题上的创新实践,为生物制造产业升级提供了重要技术参考。

华南理工大学教授林影系统介绍了毕赤酵母从基础研究到产业转化的全链条创新,通过合成生物学工具开发、多组学指导的代谢重构,以及AI和精准发酵工艺突破,实现了胶原蛋白、萜类等高附加值产品的快速产业化。未来与AI控制的深度整合,有望进一步拓展毕赤酵母在碳中和生物制造中的应用边界。

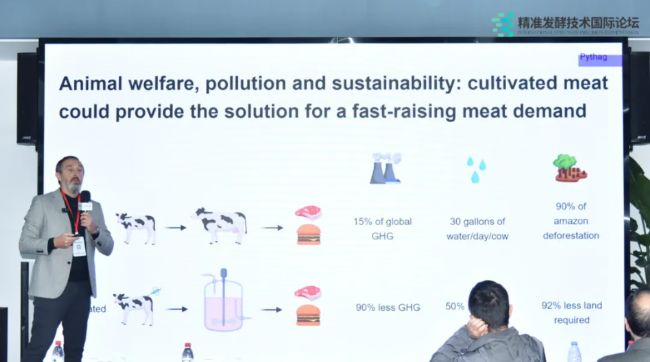

Pythag Tech首席科学官Tiziano Barberi认为细胞培养肉是可持续农业的未来方向,但其商业化需突破细胞工程、低成本生产与政策协同三大关卡。AI与合成生物学的深度融合,将成为加速产业落地的关键。

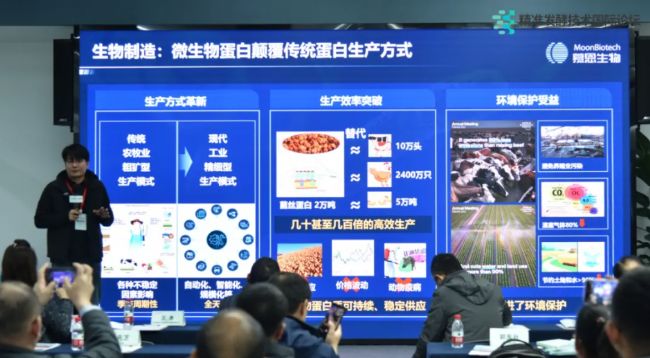

中国肉类食品综合研究中心首席科学家王守伟认为替代蛋白发展已成必然趋势,核心技术已取得重大突破。随着生物反应器技术的迭代,细胞培养肉已实现种子细胞低成本规模化培养,微生物蛋白已通过航天育种筛选出高产菌株。目前在北京已建成千吨级智能化生产线,后续将推动产品创新并探索AI大数据与生物制造交叉融合的未来路径。

慕恩生物创始人、CEO蒋先芝在报告中提到,市场预期至2035年全球微生物蛋白市场规模将达3000亿美元,年复合增长率显著高于植物蛋白与细胞培养肉,其中菌丝蛋白因其安全性、可塑性及成本优势,成为最具发展潜力的细分赛道。

Ark Biotech创始人、首席技术官Zheng Huang强调,计算过程具有实时性,其核心价值在于加速研发、减少实验成本。他提出"基于模型的过程开发"(Model-Based Process Development),主张在早期阶段即引入规模化约束条件,减少后期试错。未来希望构建通用模型,实现实验室到商业生产的全流程衔接,并通过数字孪生支撑持续工艺改进。

Cell tainer创始人Nico Oosterhuis认为欧洲企业聚焦发酵乳蛋白开发,面临欧盟新型食品法规及成本控制难题,新兴企业需通过基因编辑提升代谢效率或开发膜过滤等低成本分离技术。通过优化菌株产率及采用过滤工艺,可将成本压缩,大宗产品(如蛋白质)需产量达标方可与传统工艺竞争。低成本替代品(如植物蛋白)需突破产率瓶颈或结合供应链优势、技术优势实现商业化。

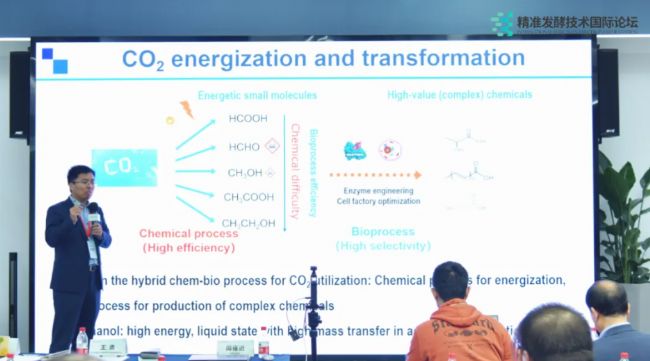

大连化物所研究员周雍进提出“两阶段发酵工艺”解决甲醇急性毒性问题,通过进一步优化产物合成效率。未来计划结合间歇式搅拌反应器(STR)与新型冷却系统,实现甲醇基生物制造的高效规模化生产,推动其在化工与燃料领域的替代应用。

昆士兰大学博士后研究员James Heffernan基于企业合作案例,介绍了建立从实验室到万吨级示范工厂的全尺度系统生物学模型,结合AI大数据分析实现产物精准调控,重点布局高附加值生物基材料(如PHA聚合物)及低碳燃料生产。

国药医工总院研究员奕栋阐述了利用人工智能(AI)作为桥梁弥合“数据理解”与“生命创造”的鸿沟,推动生物制造向智能化、一体化发展。同时利用自动化平台加速候选药物的发现与工艺放大,最终形成从实验室到工业生产的“智能生物铸造(Biofoundary)”生态体系,赋能精准医疗与绿色制造。

南京师范大学副教授郭东升以裂殖壶菌产脂质化学品为例,介绍了通过合成生物学技术,利用微生物高产DHA和EPA,攻克发酵放大、分离提取等难题,实现低成本规模化生产。成果目前已应用于婴幼儿奶粉、宠物饲料及水产养殖,未来结合AI与流体力学优化代谢通路,推动脂质化学品在医疗、食品领域的多元化发展。

沃特世制药市场高级经理宋玉玲介绍了过程分析技术(PAT)通过将传感器、在线分析仪器(如液相色谱)的数据传输至反应器建立自动化工作流,通过生物工艺全链条的实时数据采集、分析、决策,实现有效的生物工艺控制,为生物工艺优化、产品质量控制提供了实时有效的数据支持。

环球基因董事总经理杨适旭通过一段精彩的回顾描述了一条通过精准发酵进行创新的溶栓药物研发的过程。他表示目前中国溶栓药物市场仍依赖传统尿激酶生产,面临政策压力与技术升级需求。同时需突破医保支付、医院采购壁垒,并借助人工智能+自动化设备和CRO/CDMO平台加速临床转化,以应对老龄化社会需求。

圆桌讨论,碰撞思维火花

在“精准发酵在食品领域的实践与未来发展”圆桌讨论中,华南理工大学教授林影、中国肉类食品综合研究中心首席科学家王守伟、昌进生物董事长骆滨、慕恩生物董事长蒋先芝围绕技术、市场、落地、产业化的挑战与机遇进行了精彩的讨论,嘉宾们对AI在精准发酵、替代蛋白领域的结合充满期待,对于未来5年内消费者可以购买到品种丰富、美味的替代蛋白食品的可能保持高度乐观。

在“数据驱动下的生物制造如何实现真正的智能化”圆桌讨论中,钛资本董事总经理方昕、中科院分子植物科学卓越创新中心研究员王勇、中国医药工业研究总院研究员奕栋、沃特世市场总监蔡麒、东阳光生化制药智能制造小组组长魏鑫燏围绕AI在生物制造中的核心应用展开,重点探讨了数据驱动的新药研发、工艺优化及生产智能化转型。讨论聚焦AI算法与硬件协同、经验与数据混合决策机制,以及跨领域数据标准化难题。嘉宾们对智能化的未来进行了大胆预测,包括自动迭代工艺优化系统、细胞内外双向交互媒介系统的突破等,嘉宾们对真正智能化的生物制造充满期待。

圆满落幕,期待未来

在论坛闭幕式,迪必尔生物总经理李雪良首先感谢所有嘉宾两天精彩的分享,随后以《Building a data-driven bioindustry: Is Your Data AI-ready?》为题,做闭幕总结发言。

他表示生物制造领域的AI应用依赖高质量数据,解决跨厂商设备数据格式不统一、参数命名混乱等问题是重中之重。他强调数据标准化是AI训练的基础,他呼吁通过建立统一平台减少人工干预,产业链合作推动行业标准落地。

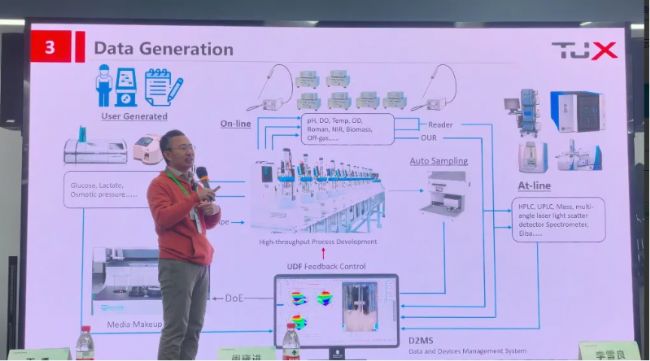

随后李雪良博士简要介绍了目前团队在智能化生产实践上的突破。迪必尔团队在D2MS数据和设备管理系统中已实现了用户关注的参数自动化采集(支持批量配置)、实验全流程记录(含操作变更溯源)及实时监控报警推送(多渠道)。系统基于关系型数据库构建,支持机器学习模型直接调用结构化数据,显著提升分析效率。

展望未来,团队将通过构建工艺辅助AI助手(小迪AI助手),实现简单问题自动响应与复杂问题分诊。同时探索AI驱动的实时决策系统,结合报警推送与数据分析功能,推动生物制造从“经验驱动”向“智能预测和执行”转型。

2025第二届精准发酵技术国际论坛至此顺利闭幕,本届论坛为精准发酵领域搭建了全球化的技术交流平台。当下的精准发酵领域正因数据的大量产生以及AI技术的爆发迎来深刻变革,食品、医药、材料等行业的产业格局正在被重塑,一个以数据为基础的开放协同的生物产业创新生态正在形成。让我们携手共进,推动数据驱动的精准发酵工艺走上新的台阶,建立新的里程碑!