PS-9000土壤碳通量测量系统在节水稻田CO2通量研究方面的应用

2025-05-06 来源:本站 点击次数:457

全球变暖引发的温室效应问题备受关注,其中二氧化碳 (CO2) 是主要的温室气体。农田生态系统在碳吸收与排放中发挥着重要作用。通过秸秆还田 (SR) 和生物炭施用 (BA) 等土壤管理措施来促进碳封存,已成为应对气候变化的重要手段。

秸秆还田 (SR):

SR 能增加土壤有机碳 (SOC) 含量,但可能伴随 CO2 排放的增加,其影响受到管理条件和土壤深度等因素的制约。部分研究还表明,SR 对 SOC 的提升有限,甚至可能产生负面作用。

生物炭施用 (BA):

BA 能提升 SOC 并降低 CO2 排放,但研究结果存在分歧,这可能与生物炭的性质、土壤条件及实验方法的差异有关。

研究不足与重点:

现有研究多将 SR 和 BA 与对照处理进行比较,但在相同碳输入量条件下的影响及其与灌溉模式的联合作用尚不明确,特别是在不同水分管理条件下对 CO2 通量的影响研究较少。

研究目标:

本研究通过盆栽试验,结合暗箱和敞箱方法,探讨 SR 和 BA 在相同碳输入量条件下对稻田 CO2 通量的影响,分析碳管理与灌溉模式的联合作用,并揭示调控稻田 CO2 交换能力的关键因素。

试验于 2021 年 7 月 2 日至 10 月 25 日在位于中国江苏省苏州市的昆山排灌试验站(北纬 34°15′21″,东经 121°05′22″)进行,该站位于太湖流域,是传统的水稻种植区。2021年水稻生产季节的平均气温为 26.2°C,季节性降雨量为 427.2毫米。该地区轮作夏稻和冬小麦。

试验设置2种灌溉管理方式(漫灌(FI)和控制灌溉(CI))和3种碳源管理方式(无碳处理(K)、SR和BA),采用全因素试验设计,共设置FI+K、FI+SR、FI+BA、CI+K、CI+SR和CI+BA(分别为FK、FS、FB、CK、CS和CB)6个处理。

如图A1所示,所有试验均在一系列长76cm、宽53cm、深60cm的塑料桶中进行。每个桶从下到上分为四层,包括倒置滤层、土壤层、土壤+秸秆处理层和地表水层,高度分别为5cm、25cm、20cm和10cm。土壤+秸秆处理层中的填料为土壤和秸秆(秸秆生物炭)的均匀混合物。每个处理有3个重复,共18个桶。

图 1 各处理土壤呼吸速率(Rs)、生态系统呼吸(Reco)、净生态系统二氧化碳交换(NEE)和总初级生产力(GPP)通量随时间的变化。

CO2通量测量 在首次开始CO2通量测量前4-5 天,在每个桶上建立一个装有健康、有代表性的水稻的土壤框架,用于测量CO2净生态系统交换 (NEE)、总初级生产力 (GPP) 和 Reco,以及一个不装水稻的框架,用于测量 Rs,然后保持在原位直到收获。将外径20cm、内径16 cm、高10cm 的框架垂直插入7cm 深处,为 CO2测量室提供稳定的底座。用于 NEE 和 Rs 的CO2测量室由透明有机玻璃(直径17cm,厚度0.5cm)制成,高度不同(40 cm、50 cm),以适应水稻植株的生长高度。用于测量 Reco 的暗室由透明暗室制成,上面覆盖一层不透明的铝箔。测量室和底座之间的连接用水密封。CO2通量测量时间为7月20日至10月18日晴天上午10:00-11:00,间隔7天。采用便携式土壤碳通量自动测量系统(PS-9000)(北京理加联合科技有限公司)评估箱内CO2浓度随时间的变化。平衡时间为30s,每隔15s记录一次数据,单次测量持续时间为2 min。

表1 土壤呼吸速率(Rs)、生态系统呼吸(Reco)、生态系统净二氧化碳交换(NEE)和总初级生产

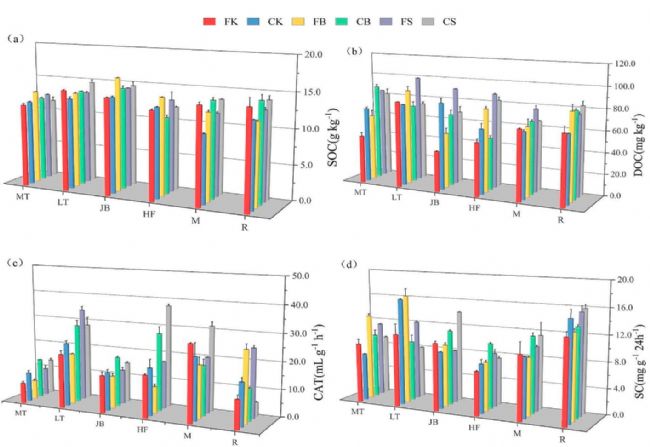

图2 水稻分蘖中期(MT)、分蘖后期(LT)、孕穗期(JB)、抽穗开花期(HF)、乳熟期(M)和成熟期(R)土壤有机碳(SOC)、溶解性有机碳(DOC)、过氧化氢酶活性(CAT)和蔗糖酶活性(SC)浓度。柱状图表示各时期指标平均值,散点图表示整个水稻生育期指标平均值。小写字母表示各处理间显著性差异(p<0.05)。

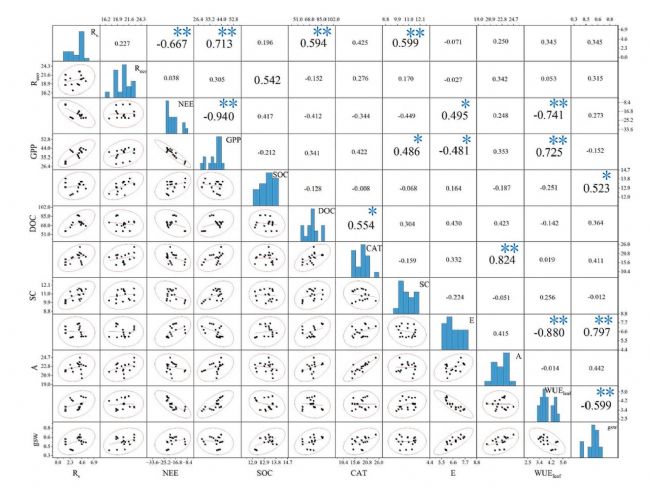

图3 测量指标的多面板散点图,包括土壤呼吸速率(Rs)、生态系统呼吸(Reco)、净生态系统二氧化碳交换(NEE)、总初级生产力(GPP)、土壤有机碳(SOC)、溶解有机碳(DOC)、过氧化氢酶活性(CAT)、蔗糖酶活性(SC)、蒸腾速率(E)、净光合速率(A)、叶片瞬时水分利用效率(WUEleaf)和气孔导度(gsw)。对角线显示每个指标的质量分布图。下图和上图中分别显示了成对散点图,红线表示最佳拟合,红色椭圆表示95%置信区间和皮尔逊相关系数,符号为“**”(p<0.01)和“*”(p<0.05)。

在节水灌溉稻田等碳投入条件下,研究了施用生物炭和秸秆对大气-水稻-土壤系统碳循环关键过程的影响。结果表明,生物炭和秸秆的施用显著提高了水稻的总初级生产力、生态系统净CO₂交换量、净光合速率和土壤溶解有机碳水平,并且土壤呼吸与溶解有机碳和总初级生产力呈显著正相关。这些结果表明,生物炭和秸秆能够增强水稻冠层对碳的捕获能力,并促进初级光合产物向地面分配,从而促进植物根系生长,刺激微生物活动,最终增加土壤呼吸。此外,生物炭与节水灌溉相结合能够更有效地提升水稻生态系统的碳汇功能。然而,本研究的一个局限是无法区分土壤呼吸的具体来源。在后续研究中,可通过碳同位素示踪技术进行补充。研究成果为提高农业生态系统碳吸收能力、减缓温室效应和气候变化、以及实现碳中和目标提供了重要的理论支持。