有机光敏剂通过调控三线态寿命和系间窜越效率优化肿瘤光动力治疗

2025-05-07 来源:本站 点击次数:631

近日,新加坡国立大学刘斌教授团队在肿瘤光动力学增效研究上取得了突破性进展。相关研究成果已经发表在国际权威期刊《Advanced Functional Materials》(IF=18.5、一区top期刊)上。

光动力治疗(PDT)作为一种微创性肿瘤治疗手段,其核心机制是通过光敏剂在特定波长光激发下产生活性氧物种(ROS)来选择性杀伤肿瘤细胞。与传统治疗方法相比,PDT具有时空选择性高、系统毒性低、不易产生耐药性等优势。有机光敏剂因其结构可调性强、生物相容性好等特点,已成为当前PDT研究的热点。然而,肿瘤微环境常呈现缺氧特征,这严重限制了依赖氧气的I型ROS(如单线态氧)的产生效率。因此,开发能协同产生I型(电子转移途径)和II型(能量转移途径)ROS的双功能光敏剂,成为突破现有PDT技术瓶颈的关键方向。

尽管目前已开发出众多有机光敏剂,但如何系统优化其I/Il型ROS生成效率仍待深入探索。这主要源于三重态寿命与系间窜越(ISC)效率这两个关键参数之间存在复杂的权衡关系:延长三重态寿命虽有利于II型ROS生成,但可能降低电子转移效率;而提高ISC效率虽能增强光敏剂整体激发态利用效率,却可能因加速能量耗散导致三重态寿命过短。现有研究多聚焦于单一ROS生成途径的优化,缺乏对这两个参数的协同调控策略,致使光敏剂在复杂肿瘤微环境(特别是缺氧条件下)的性能受限。

针对上述问题,研究者通过分子工程设计了三种基于BODIPY衍生物的光敏剂(mBDP-PyH、mBDP-2Py和mBDP-PyBr),系统调控其三重态寿命与ISC效率。结果表明,尽管溴原子修饰(mBDP-PyBr)缩短了三重态寿命,但其显著提升的ISC效率不仅补偿了这一劣势,还同时增强了I型和II型ROS的生成能力。因此这项工作不仅为克服肿瘤缺氧微环境对PDT的限制提供了新思路,更建立了通过精确调控光物理参数来优化光敏剂性能的普适性设计范式,对推进PDT的临床应用具有重要意义。

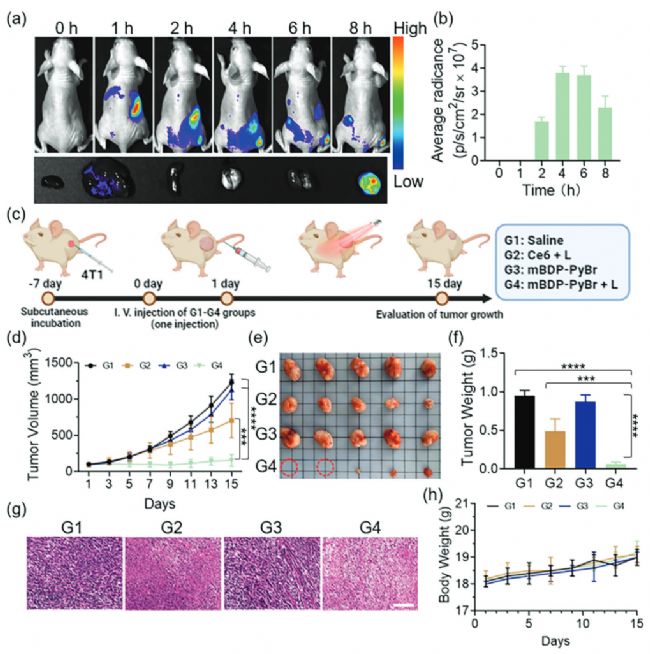

图1. mBDP-PyBr NPs的体内实验

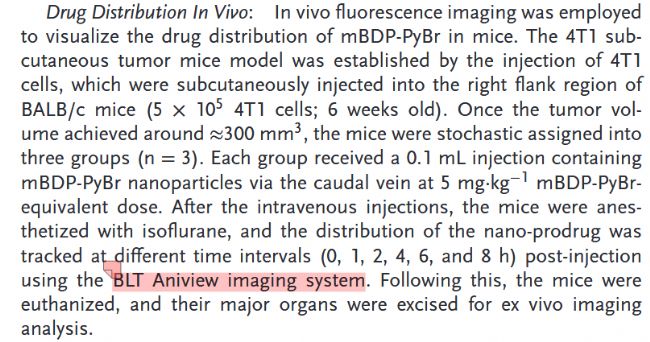

文章中,为了验证mBDP-PyBr纳米颗粒(NPs)的体内靶向性和抗肿瘤效果。研究者通过4T1荷瘤小鼠模型,评估NPs的肿瘤富集能力与光动力治疗的疗效。实验过程分为体内荧光成像和疗效评估两部分:首先,NPs经静脉注射后,使用广州博鹭腾生物科技有限公司AniView多模式动物活体成像系统观察0-8小时内药物在小鼠体内的动态分布;随后,将荷瘤小鼠分为四组(生理盐水组、Ce6 + 光照组、NPs无光照组、NPs + 光照组),单次给药后测定15天内肿瘤体积与体重变化,并对主要器官进行组织学分析。实验结果显示(图1a),NPs注入2小时后开始靶向富集于肿瘤部位,6小时达到峰值,且肿瘤组织荧光强度显著高于心脏、肝、脾等器官,表明其优异的肿瘤靶向性。治疗效果层面(图1c-f),NPs + 光照组的肿瘤体积抑制率超过90%,平均重量(0.12 g)显著小于对照组(生理盐水组0.65 g)。此外H&E染色显示肿瘤细胞大面积坏死,且未发现主要器官损伤,证实其高效低毒特性。

论文链接:

http://doi.org/10.1002/adfm.202414542

相关文章

更多 >