LI-2100 极端干旱区两种共存灌木的水文生态位分离

2025-05-19 来源:本站 点击次数:1408

全球变暖加剧了中国西北干旱区的极端天气和干旱问题,进一步导致水资源短缺、荒漠化严重。植被是遏制荒漠化的关键,而水是限制荒漠植物生长的主要因素。降水事件(弱降水、中降水和强降水)对植物水分利用策略影响显著,弱降水影响深远,强降水促进深层土壤水分补充和生态恢复。

荒漠植物通过深根系或根系二态性灵活应对水分变化,表现出资源利用型或保守型策略,以实现生态位分化和物种共存。水文生态位分离(HNS)是植物通过土壤水分梯度分割和根系分布分化等方式共享水资源的关键机制,广泛存在于不同干旱生态系统中。

氢氧稳定同位素技术为研究植物水分利用提供了精准工具,揭示了水分利用的时空格局。本研究在巴丹吉林沙漠南缘,探究沙拐枣与白刺的水分利用策略,假设:(1)两种植物根系分布显著不同;(2)水源利用随季节变化并响应降水;(3)两者展现显著的HNS特征,为荒漠植物共存和生态稳定提供依据。

Graphical Abstract

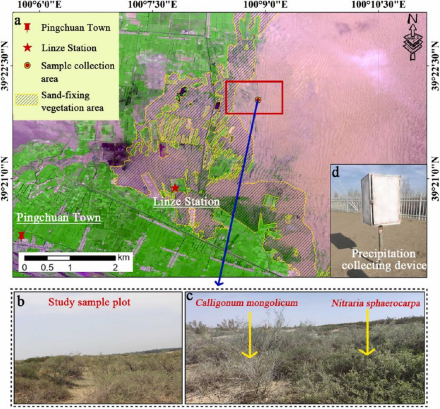

研究区域位于中国西北巴丹吉林沙漠南缘(图1a)。气候干燥极端,年平均降水量117mm,其中5-9月降水量达80%,年平均蒸发量2390mm。年平均气温7.6℃。主导风向为西北风,平均风速3.2m/s;风沙活动集中在3-5月,每年约有15天以上大风。土壤结构疏松,质地粗糙,易受风蚀。土壤的结构组成为砂、粉砂、粘土,分别占89.5%、6.0%、4.5%。

图1. 研究区域概览图。

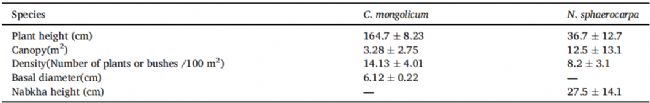

本区有大面积的蒙古草与沙蓬混交群落(图1b-c),是本区常见的优势种,对防沙、防风、平衡生态系统具有重要作用。同一区域蒙古草与沙蓬混交生长,沙蓬多以27.5cm高的沙堆形式存在(表1),蒙古草多分布在沙蓬沙堆间的平地上,尤其在沙蓬沙堆上有少量蒙古草生长,在水资源有限的情况下,蒙古草与沙蓬可以长期共存。

表1. 沙拐枣和白刺的特征。

在研究区内设置100 m×100m样地,于2021年在样地内选取3株生长旺盛、冠幅、树高相近的具有代表性的蒙古樟子松和沙樟树,进行标记,测定同位素组成,形态特征见表1。

从2021年4月至10月,作者团队每月采集植物、土壤、降雨和地下水样本,用于水分和同位素分析。

植物样本

从植物冠层的四面采集木质部样本(直径0.3–0.5cm,长度3–5cm),去皮后立即密封于玻璃瓶中,冰盒运输至实验室并冷冻保存,待水分提取与同位素分析。

土壤样本

使用手钻在两株植物间的空地采样,从0–300 cm分层取样(0-100cm每10cm取样一次,100-300cm每20cm取样一次),每层重复三次。一部分样本用于同位素分析,密封冷藏;另一部分用于土壤水分含量(SWC)测定,通过烘干分析。

降雨和地下水样本

降雨样本通过PVC制成的采样装置收集,防止蒸发影响。采集后,样本用0.22μm过滤器过滤并密封冷藏。地下水样本每月采集一次,处理方式相同。

降雨响应实验

降雨事件后1、2、3、5和8天跟踪植物水分利用,记录3.8mm和18.8mm降雨后植物的响应。研究显示,80%以上的降水事件小于5mm,大于10mm的降水占不到5%。

根系样本

在两种植物各选一个样本,挖掘至2m深度,分为20个10cm的土层,每层采集6个样本。实验室洗净、分离后,将样本在75 ℃下烘干48小时,测定干根重。

土壤和植物样品在干旱区生态安全与可持续发展重点实验室利用全自动真空冷凝抽提系统(LI-2100 Pro 北京理加联合科技有限公司)提取水分。样品在100℃下加热1小时,水蒸气用液氮冷凝收集,提取至无水蒸发为止。提取前后对样品称重,水提取率达到98%以上视为合格。提取水用0.22μm过滤器净化后,装入2mL玻璃瓶密封,并在2℃下保存。

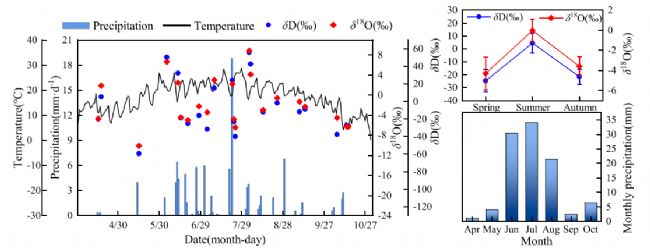

图2. 研究区域的温度、降水量和降水同位素组成。

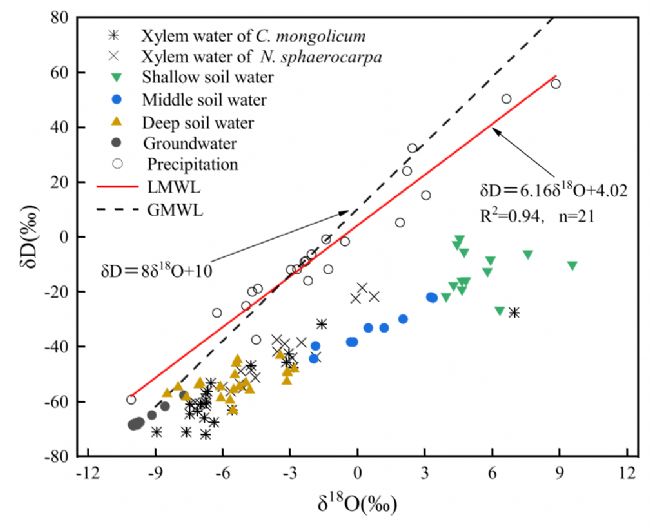

图3. 研究区木质部水、土壤水、地下水及降水中δ18O与δD的线性关系。注:LMWL代表当地大气降水线(红线),GMWL为全球大气降水线(δD=8δ18O+10)。

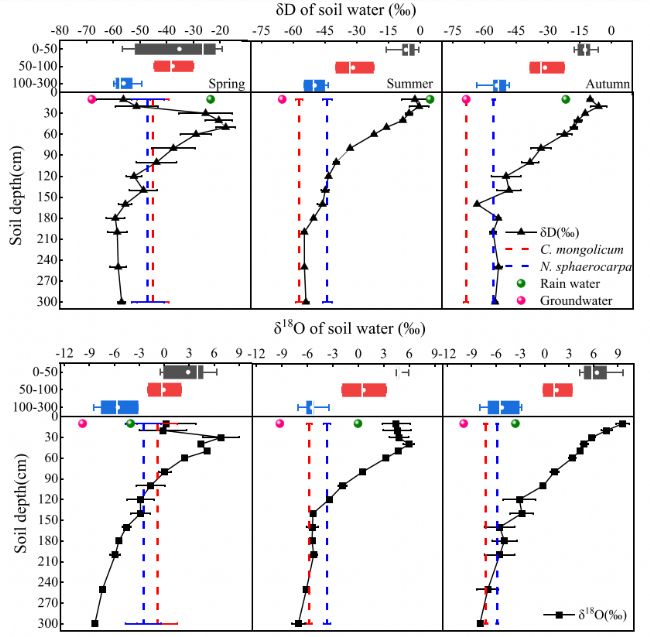

图4. 土壤水中 δD 和 δ18O 平均值的季节变化和垂直分布。误差线表示 δD 和 δ18O 的标准误差。

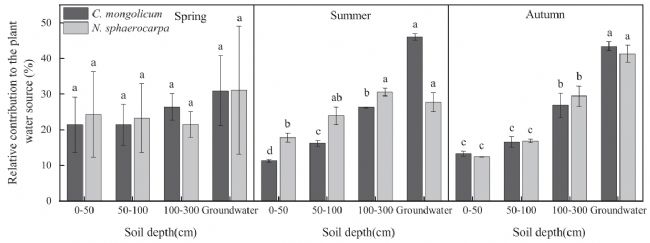

图5. 蒙古松和沙生松对不同水源相对贡献的季节变化。误差线代表标准误差;不同字母表示不同水源深度之间存在显著差异(P < 0.05)。

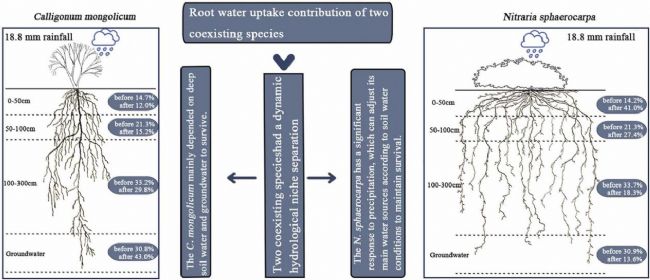

本研究发现,蒙古沙生灌木因具备稳定的水源,主要依赖深层土壤水和地下水生长,而沙生灌木的生长主要依赖降水。在极端干旱条件下,它们会转而依靠地下水维持基本生存功能。此外,沙生灌木能够根据土壤水分状况调整自身生长特性,增强竞争优势,从而最大化水分利用效率。

研究还发现,两种沙生灌木之间存在动态的水分生态位分离,避免了对有限水资源的激烈竞争。这种机制是两种灌木能够在同一沙区共存的关键原因。

然而,本研究的局限性在于,仅关注植物个体尺度的水源利用和水分生态位分离(HNS),而未涉及整个沙区植物群落间HNS的研究。由于了解植物群落的水分利用策略及HNS的动态变化对沙生生态系统的可持续发展至关重要,未来研究应关注不同群落中HNS的变化特征。

总之,本研究表明,两种沙生灌木对有限水资源进行了合理分配,通过HNS机制避免了资源竞争,促进了物种共存。这一发现为极端干旱地区的荒漠植被建设与生态修复提供了重要参考依据。