葡萄糖钳夹技术简介及算法介绍

2021-05-12 来源:德福康科贸 点击次数:449经典钳夹试验技术是建立在由DeFronzo创立的葡萄糖输注速度计算公式基础之上的。他非常巧妙的将肌体对葡萄糖的摄取给予不同的量化手段,奠定了葡萄糖钳夹技术的基础。然而我们发现,葡萄糖输注后在体内的分布并不完全符合一室模型。葡萄糖的分布对于采血间隔的时间呈现不同的状态。另一个问题是累积误差,他表现为可高估或低估葡萄糖的利用率。

我们可以把DeFronzo创立的葡萄糖输注速度计算公式视为一种简化的模拟葡萄糖代谢的过程,因为该公式只能回顾前两个采血点的状态。很明显,由于人工计算能力不足,该公式在描述复杂的葡萄糖代谢过程时存在一定的局限性。

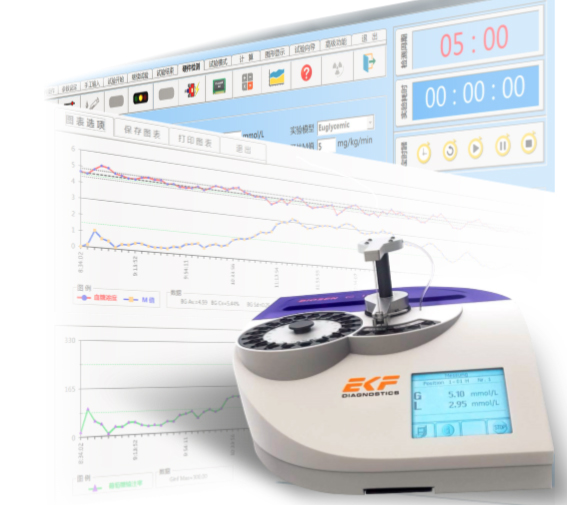

随着计算机运算能力的极大提高和人工智能算法的支持,通过一系列复杂的积分、微分算法的卷积叠加以及对所有之前数据的回顾能力,基于计算机控制的葡萄糖钳夹试验系统可以做到更精准的调控。

葡萄糖钳夹技术普遍应用于肌体胰岛素敏感性和胰岛β细胞功能的评价。从方法学角度讲,这种技术是目前公认的最优方法。目前这一技术也被广泛应用于药物一致性评价和药效学评价中。

在药物评价应用中,葡萄糖钳夹技术的拓展应用起到了关键作用。与常规钳夹技术不同的是:在注射被研究药物后,实验过程中的血浆胰岛素浓度是非恒定的、需要通过不断变化的葡萄糖输注速度来反应被研究药物的时效曲线。这样,整个实验过程中存在两个相互作用的变量。这或许是利用葡萄糖钳夹技术评价药物效能的最大难点。

经典钳夹实验中,葡萄糖输注速度的计算是基于血浆胰岛素浓度稳态和一种负反馈的算法实现的。这种负反馈计算公式是由经典钳夹技术的创立者DeFronzo教授创立的。他巧妙的将葡萄糖输注速度分为“代谢量”和“反馈量”两种组分。通过“反馈量”不断修正“代谢量”,达到血糖浓度稳态的目的。我们分别对这两种组分的计算方式进行简单的分析:

01代谢量

代谢量就是前次的葡萄糖输注量(相当于由肌肉和脂肪细胞组成的慢速池),这个输注量是过剩还是不足?我们无法即时判断,它体现在下一个点的血糖浓度。血糖浓度高于目标值,则此输注速度过大;反之则相反。在经典钳夹试验中,由于胰岛素浓度是相对恒定的,因此稳态期的葡萄糖输注量的理论值也是恒定的。但在药物评价中,血浆胰岛素浓度是始终变化的,因此代谢量也是时刻变化的。另外, 在传统的计算方法中,代谢量引用的是10分钟前的葡萄糖输注速度。实际上,5分钟前的葡萄糖输注速度对血糖浓度的影响也是非常明显的。这种计算模式在实际操作中,会引发一种“耦合震荡”的情况。对于血糖稳态的控制是非常不利的。

02 反馈量

之前我们提到,假如当前时刻的血浆葡萄糖浓度偏低,说明血液中的葡萄糖被转持续移至细胞内;假如血浆葡萄糖浓度高于目标值,说明输注的葡萄糖过剩,葡萄糖堆积在外周血液中。如果我们知道葡萄糖分布容积和当前时刻葡萄糖浓度与目标血糖浓度的差值,我们就可以得到“反馈量”(即快速池)。然而,葡萄糖分布容积主要取决于血管外的快速交换间隙而不是血浆容量。因此葡萄糖分布容积的个体差异是不容忽视的。同时非胰岛素依赖的葡萄糖利用在实验过程中的变化也有待明确。

这种多变量的模型给研究者在进行药物评价过程中的葡萄糖输注速度计算带来极大的负担,而且不同类型的被研究药物的时效曲线也是不同的。因此研究者很难在短时间内积累足够的经验值以应付这样的复杂局面;不同的研究者对计算方法理解的不同,也会造成实验结果的离散程度偏大。

03 新的算法

借助现代个人电脑的计算能力和新的实验模型,我们植入了多种算法以适应不同的应用场景。它的核心是一种多参数自适应的算法。在实验过程中,根据数据的不断更新和累积,内置的算法会对代谢量和反馈量不断修正和迭代,得到最优的结果。计算机控制的钳夹试验系统不再依靠个人的经验,研究者经过简单的训练即可掌握各种实验模型。极大提高了人力资源的使用效率和研究效率。(待续...)