Olympus全玻片扫描系统VS200助力揭示心理韧性的环路机制

2023-05-15 来源:本站 点击次数:2480

本文作者:李环宇

琶洲实验室脑疾病与健康研究中心

抑郁症是最常见的心境障碍,具有发病率高、致残率高、复发率高、自杀率高,但识别率低、治疗率低且治愈率极低等特点,全生命周期均可发病,治疗个体差异大。全球约有3.22亿人遭受抑郁症困扰,新冠疫情肆虐更加重了抑郁症的危害。

“应激”是抑郁症发病的主要原因,然而,当面对应激和创伤时,并不是所有人都将发展为抑郁症,甚至有些抑郁症患者能够“自复原”,提示机体存在对抗负性应激的能力,称为“心理韧性”。“心理韧性”是指机体以健康的方式从应激、创伤或长期逆境中恢复的能力。阐释“心理韧性”的生物学机制可能为精神疾病防治开辟新途径。

该工作发现了面对应激时,抑郁非易感小鼠内侧膝状体谷氨酸能神经元形成超极化,引起初级听皮层的PV(parvalbumin)神经元一方面启动内源性稳态机制维持其兴奋性,另一方面,促进相邻的兴奋性神经元释放脑源性营养因子,作用于内侧膝状体投射神经元的末梢,从而增强丘脑—皮层环路功能对抗应激;但,抑郁易感小鼠缺乏类似的“韧性”机制。该研究为阐释内源性“心理韧性”机理提供了新思路。

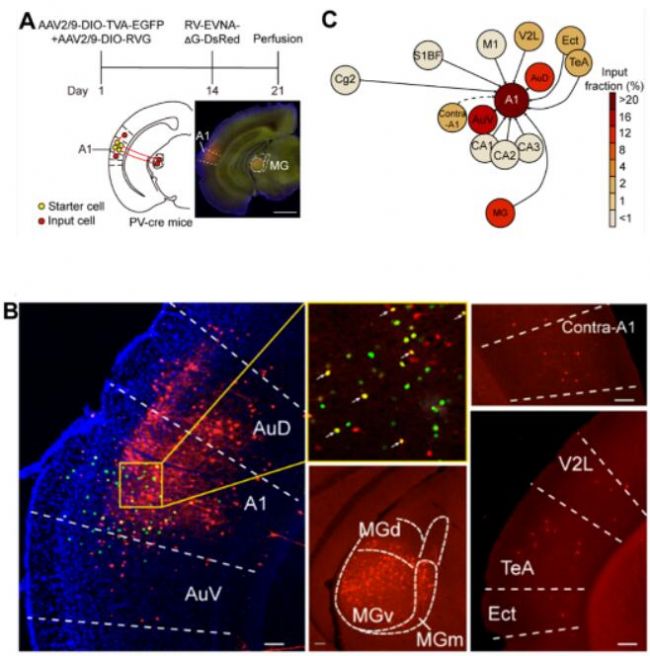

研究人员首先基于经典的抑郁模型---社会失败模型(Chronic Social Defeat Stress, CSDS),发现了抑郁非易感(Resilient)小鼠中,初级听觉皮层(primary auditory cortex, A1)中小清蛋白抑制性神经元(parvalbumin, PV)兴奋性增强。他们进一步探究投射向初级听皮层PV神经元的哪些核团参与心理韧性的调节,发现同侧内侧膝状体(medial geniculate body, MG)对PV神经元的调节至关重要。研究人员分别使用化学遗传和细胞凋亡手段,证明初级听觉皮层中接受来自同侧内侧膝状体兴奋性神经元投射的PV神经元在慢性社交失败模型中的激活是心理韧性产生的充分必要条件。CSDS模型的早期阶段中,应激事件诱发投射到A1的MG神经元的短期超极化;在随后的应激反应中,通过突触后glua2型AMPA受体的稳态调节机制,加强MGPV神经元和MGPV神经元之间的突触传递,同时脑源性神经营养因子(brain-derived neurotrophic factor, BDNF)“供体”神经元被激活并释放BDNF,BDNF作用于A1的MG神经元突触前的酪氨酸激酶B(tropomyosin receptor kinase B, TrkB)受体,从而激活投射到A1的MG神经元,促进接受MG投射的PV神经元兴奋(图1)。

图1 丘脑-初级听觉皮层环路介导慢性压力模型中“心理韧性”的产生

综合大量神经环路和操控手段,研究人员进一步发现光遗传学模拟MGA1神经元的短期超极化,而不仅仅是激活MGA1神经元,在多种动物模型中引发了应对应激的内源性心理韧性机制,在多种动物模型中实现快速长效的抗抑郁样作用。

对这项工作的几点启示:

一些抑郁症患者在慢性压力或不良生活事件中可以自发地康复,如何识别这一特征仍然未知。研究人员发现,CSDS期间的早期攻击诱导了MGA1神经元的短期超极化,导致MGPV神经元在应激反应中被激活,这对自复原至关重要。超极化的强度与造模后社会交互比例呈负相关,也提示应激早期MGA1神经元的超极化可以作为心理韧性的生物标记。

对这项工作的几点启示:

一些抑郁症患者在慢性压力或不良生活事件中可以自发地康复,如何识别这一特征仍然未知。研究人员发现,CSDS期间的早期攻击诱导了MGA1神经元的短期超极化,导致MGPV神经元在应激反应中被激活,这对自复原至关重要。超极化的强度与造模后社会交互比例呈负相关,也提示应激早期MGA1神经元的超极化可以作为心理韧性的生物标记。

初级听觉区域,尤其是MG,可作为新的神经刺激的靶标。在过去的几十年,神经刺激技术得到了极大的发展,重复性经颅磁刺激和深部脑刺激已经被用于抑郁症患者的治疗。但临床证据表明,当刺激停止时,被改善的症状会很快恢复,甚至恶化,这表明神经刺激的效应机制和个性化精准刺激的脑区需求尚未得到满足。这篇文章中研究人员发现,使用脉冲光抑制,模拟MGA1神经元的超极化,可以激发内源性的心理韧性机制来应对压力,获得持续性的抗抑郁样效果。

这项心理韧性机制的研究,提示从全新的角度——感觉信息处理角度关注精神疾病、心理韧性的发生机制,发现了一个涉及主要听觉区域的微环路——丘脑-初级听觉皮层回路,该回路介导先天心理弹性,进一步揭示了背后的分子机制,提示MG可作为诱导心理韧性的潜在靶点。

图2 投射向PV神经元的脑区代表图和统计图

琶洲实验室脑疾病与健康研究中心李环宇和朱旻桢为本文的共同第一作者,朱心红教授为本文的唯一通讯作者。该研究得到国家自然科学基金委、科技创新2030重大项目的资助。

本文投射向PV神经元的脑区的发现,是基于神经环路示踪技术实现,即对荧光标记的脑组织切片图像进行信号对比和分析。如图2所示,文章中的显微图像数据展示了不同核团接受的PV神经元的逆向投射。这些数据经由Olympus科研级全玻片扫描系统VS200采集。

VS200具有高达210片玻片的高通量、兼容大尺寸玻片、提供5种观察方式、一体整机的机械和光路设计,可帮助科学家们在极短时间内采集到高质量的透射光和多色荧光全景扫描数据。自发布以来,VS200通过提供既有宏观全景,又有精细微观分辨率的扫描数据在诸如脑神经、癌症微环境、组织药理毒理评估和植物学研究等领域发挥着重要的作用。

相关文章

更多 >