光声显微镜(ANI)用于监测类风湿性关节炎血管生成和滑膜侵蚀

2023-09-01 来源:本站 点击次数:1968

类风湿关节炎(RA)是一种病因未明的慢性、以炎性滑膜炎为主的系统性疾病,病理变化包括微血管的血管生成、血管翳的发育以及软骨和骨骼的退化。滑膜是附着在关节面边缘和关节软骨周围的膜状结构,衬于关节囊内,主要分布在关节、滑囊和腱鞘上,负责产生滑液,在类风湿性关节炎中,一般首先受到影响的就是滑膜组织,出现增厚现象与炎症,同时会出现血管浑浊,这一现象为作为类风湿性关节炎的特征性病理变化。滑膜发炎之后会诱发一系列的问题,比如软骨损伤、韧带断裂、骨侵蚀等,其中软骨损伤更是与关节功能减退有着密切的联系。目前临床上常用x射线与CT成像的方式进行RA的诊断,但是由于其对软组织和新生血管方面的局限性导致无法作为早期的诊断,而磁共振成像则由于成本偏高、分辨率较低等问题而受到限制,在此情况下,急需一个新型的成像检测技术来帮助实现早期RA的诊断。

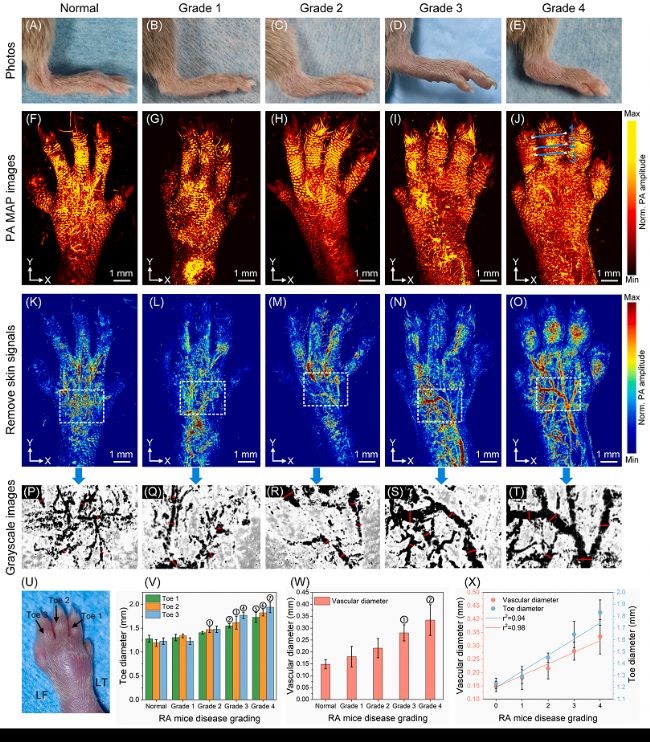

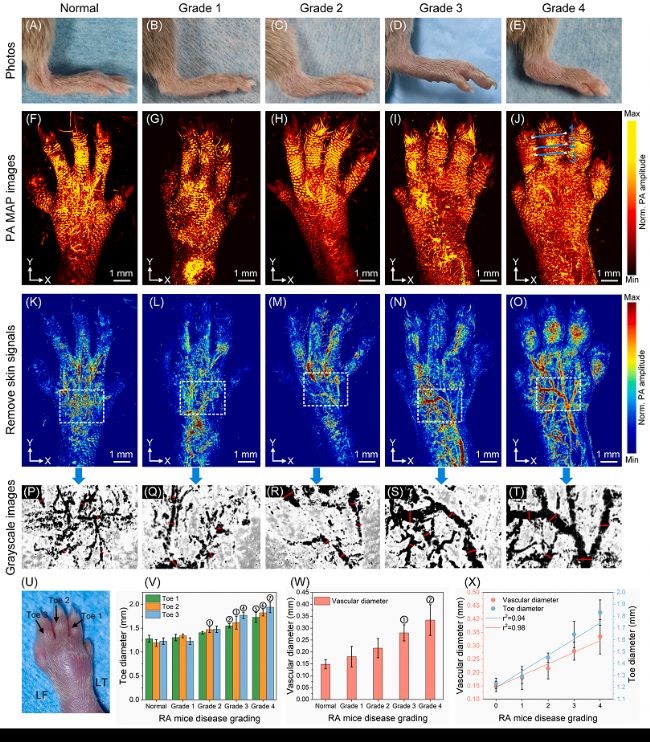

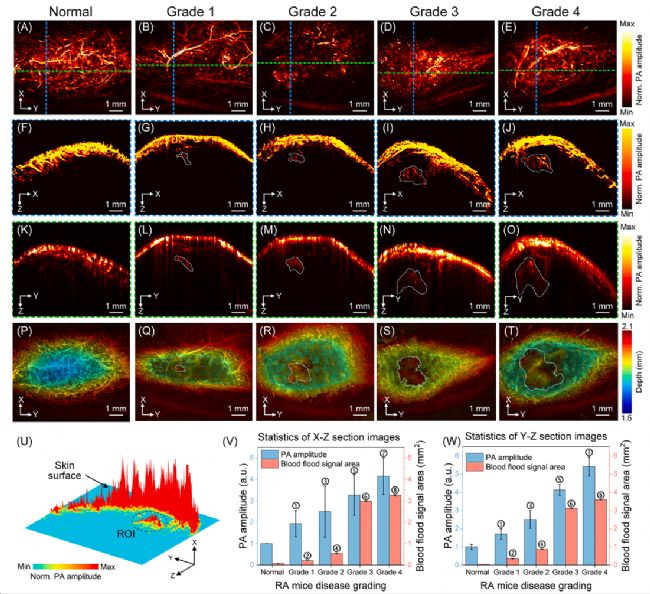

汕头大学第一附属医院胡军教授与他的团队使用了光声/超声双模态成像的方式对RA的关节炎中血管翳生成以及滑膜侵蚀方面进行了探索,实验通过使用不同患病程度的小鼠模型,使用ANI的光声成像对小鼠后爪皮下血管进行监测。通过光声成像结果(图1)来看,可以明显看出成像血管翳增生的面积和光声信号强度均与RA疾病分级呈正相关性。

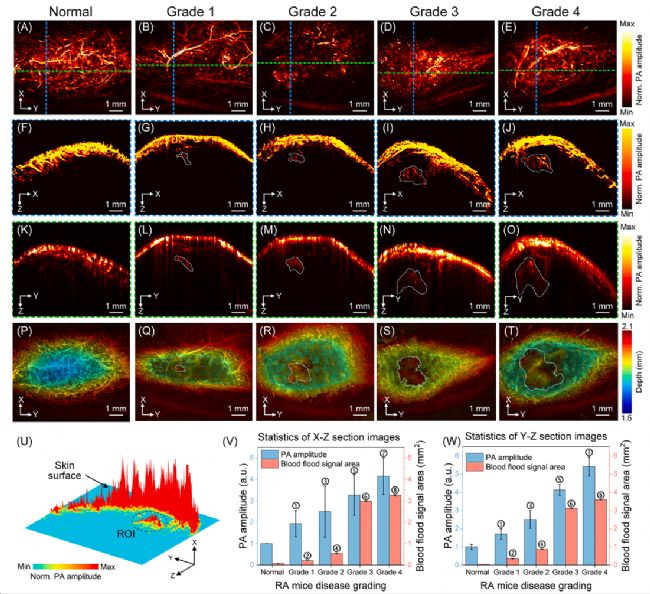

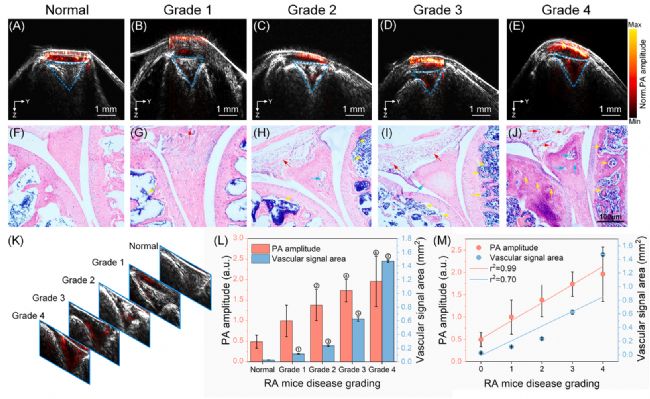

在此基础上,以正常小鼠为对照与RA小鼠进行光声/超声双模态成像,观察小鼠膝关节内的滑膜侵蚀和血管翳增生情况。

图2成像结果显示,与正常小鼠相比,RA小鼠膝关节的光声信号强度和信号面积随着疾病评价等级的增加而增加,RA小鼠模型滑膜、半月板和软骨下骨的新生血管逐渐增多。特别是在图(U)中,构建了发病等级为4的小鼠膝关节的3D图像,在皮肤信号下方可以清晰看到膝关节内明显的血管混浊特征。

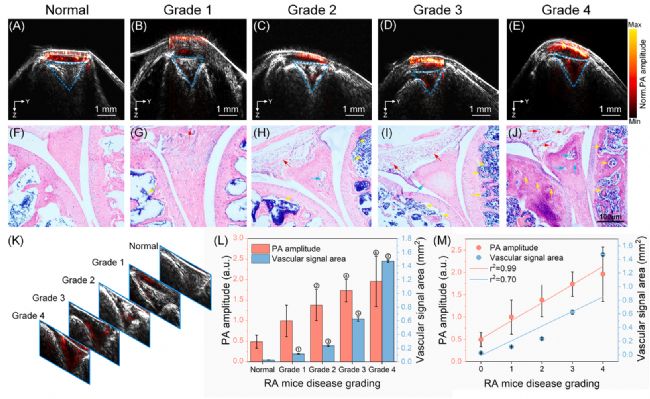

同时,对膝关节部位进行了超声成像(图3)。由胫股肌腱(平行于皮肤表面的暗低回声区)、胫骨和股骨组成的三角形区域被定义为TTF(胫股肌腱-胫骨-股骨)。 超声成像结果显示正常小鼠的TTF区域为均匀明亮的锐角三角形区域,没有明显的滑膜侵蚀和骨质破坏。 发病等级评分1的RA小鼠TTF区可见股骨和胫骨表面附着的低回声区,RA评分为2的小鼠TTF区,低回声区沿骨面进一步扩大,并有向TTF区中心延伸的趋势。 评分为3的小鼠膝关节有明显向中心扩展的低回声区,低回声区密度高于1-2分小鼠。 评分为4分的RA小鼠的TTF区域明显扩大。统计结果表明与正常小鼠相比,低回声面积和关节间隙的长度随分级增加。

实验表明,光声/超声双模态成像是评估小鼠RA病变的一种有价值的方法,可以定量可视化RA膝关节内血管翳浑浊情况,同时可以量化膝关节内的滑膜侵蚀性情况,这对于RA的早期诊断具有一定的作用。

图1. 小鼠后爪皮下血管光声成像

汕头大学第一附属医院胡军教授与他的团队使用了光声/超声双模态成像的方式对RA的关节炎中血管翳生成以及滑膜侵蚀方面进行了探索,实验通过使用不同患病程度的小鼠模型,使用ANI的光声成像对小鼠后爪皮下血管进行监测。通过光声成像结果(图1)来看,可以明显看出成像血管翳增生的面积和光声信号强度均与RA疾病分级呈正相关性。

在此基础上,以正常小鼠为对照与RA小鼠进行光声/超声双模态成像,观察小鼠膝关节内的滑膜侵蚀和血管翳增生情况。

图2. 小鼠膝关节内的滑膜和血管翳光声成像

图2成像结果显示,与正常小鼠相比,RA小鼠膝关节的光声信号强度和信号面积随着疾病评价等级的增加而增加,RA小鼠模型滑膜、半月板和软骨下骨的新生血管逐渐增多。特别是在图(U)中,构建了发病等级为4的小鼠膝关节的3D图像,在皮肤信号下方可以清晰看到膝关节内明显的血管混浊特征。

图3. 膝关节部位超声成像

同时,对膝关节部位进行了超声成像(图3)。由胫股肌腱(平行于皮肤表面的暗低回声区)、胫骨和股骨组成的三角形区域被定义为TTF(胫股肌腱-胫骨-股骨)。 超声成像结果显示正常小鼠的TTF区域为均匀明亮的锐角三角形区域,没有明显的滑膜侵蚀和骨质破坏。 发病等级评分1的RA小鼠TTF区可见股骨和胫骨表面附着的低回声区,RA评分为2的小鼠TTF区,低回声区沿骨面进一步扩大,并有向TTF区中心延伸的趋势。 评分为3的小鼠膝关节有明显向中心扩展的低回声区,低回声区密度高于1-2分小鼠。 评分为4分的RA小鼠的TTF区域明显扩大。统计结果表明与正常小鼠相比,低回声面积和关节间隙的长度随分级增加。

实验表明,光声/超声双模态成像是评估小鼠RA病变的一种有价值的方法,可以定量可视化RA膝关节内血管翳浑浊情况,同时可以量化膝关节内的滑膜侵蚀性情况,这对于RA的早期诊断具有一定的作用。

本文转载自:http://www.pa-team.cn/NewsDetail.aspx?ID=208

相关文章

更多 >