高密度肌电和经颅磁刺激在探究外骨骼助力突破技能天花板效应中的应用

2025-04-11 来源:本站 点击次数:1003

外骨骼“外挂”帮助钢琴家突破技能的“天花板效应”-关于高密度肌电和经颅磁刺激的研究

引言:什么是技能的天花板效应?

在许多领域,尽管我们投入了大量时间和精力,成效却往往难以突破,这种瓶颈感常常让人感到挫败,甚至怀疑自己的能力。类似的现象也出现在许多运动专家身上,在经历长时间的高强度训练后,他们常常会遇到技能进步停滞的困境,这一现象被称为“天花板效应”。如何突破这一瓶颈,提升技能,成为了我们在训练和学习中必须面对的重要挑战。

实验及结果分析

(1)行为研究第一阶段:外骨骼“外挂”下钢琴演奏技能突破

研究团队设计了一系列精巧的实验,以验证外骨骼“外挂”(见图3 A)在提升钢琴演奏技能方面的效果。研究招募了118位专业钢琴家,这些钢琴家均为音乐学院的资深演奏者,早在8岁前便开始学习钢琴,到20岁时已累计练习超过一万小时。在第一个关键实验中,30位钢琴家被要求练习一项具有高度技术挑战的任务:用右手食指和无名指同时按下间隔的琴键(D键和F键),然后用右手中指和小指同时按下相邻的琴键(E键和G键),并反复交替演奏(见图3 B)。这种和弦琶音式的演奏方式常出现在一些著名钢琴曲目中,如肖邦的练习曲作品25第6首、拉威尔的《水妖》和贝多芬的第三钢琴奏鸣曲第一乐章。确认技能达到瓶颈后,研究团队将钢琴家们分为两组,分别进行截然不同的被动训练。

一组体验了复杂的手指动作模式——食指和无名指弯曲时,中指和小指同时伸展,然后反向运动,类似钢琴任务的动作模式。另一组则进行较为简单的手指运动——四个手指同时弯曲和伸展,模仿抓握动作(见图4)。

外骨骼机器人在训练中使手指的运动速度达到了每秒4次,远远超出了钢琴家们原本能够达到的最快速度(平均每秒2到3次)。为了确保整个过程中钢琴家的肌肉保持放松,研究人员使用肌电图实时监测肌肉状态,确保钢琴家完全处于被动体验状态。

图4 第二列展示了外骨骼“外挂”下被动训练前后对比的结果。 在实验室中,在接受复杂或简单运动模式的被动体感训练之前、之后立即以及之后 30 分钟(预测试、后测试 1、后测试 2)评估按键任务的表现。* 和 + 分别表示在不同时段和不同组之间存在统计学显著差异。 * 和 +:P<0.05,** 和 ++:P<0.01。经历复杂动作模式训练的钢琴家在演奏测试中表现出显著的进步,他们的按键间隔时间从训练前的434.6毫秒缩短至407.4毫秒,演奏速度显著提高。而进行简单动作模式训练的组则未见明显改善。更令人欣喜的是,这种提升在训练后30分钟仍然得以保持,甚至第二天依旧显现效果!

(2)行为研究第二阶段:外骨骼“外挂”下被动训练效果提升且跨手迁移

研究团队随后扩大了实验规模,让60位钢琴家尝试了5种不同的训练方案,包括:①快速复杂的被动训练(4Hz),②快速简单的被动训练(4Hz),③慢速复杂的被动训练(1Hz),④主动练习组(每秒2次按键),⑤休息对照组。结果再次验证,只有经历了“快速复杂”动作模式训练的组别才显示出显著进步(见图5 A)。更令人惊讶的是,当他们用未经训练的左手演奏相同的曲目时,左手也表现出了类似的提升(见图5 B),这表明训练效果具有跨手转移的能力。

这些发现挑战了我们对技能学习的传统理解。一般来说,人们认为要提升某项技能,必须通过反复的主动练习。然而,这项研究表明,即使是被动体验,只要涉及到从未接触过的、更快速和复杂的动作模式,也能有效突破技能的瓶颈。那么,这种令人惊讶的效果背后,究竟隐藏着怎样的神经机制呢?

(3)利用经颅磁刺激探究基于神经可塑性的脑-肌活动模式的变化

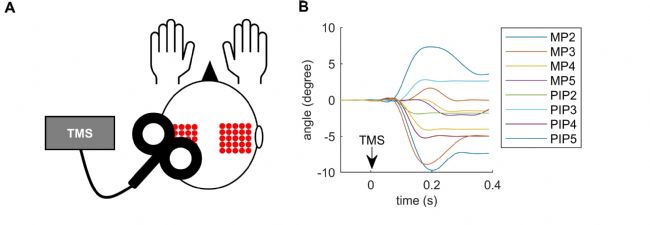

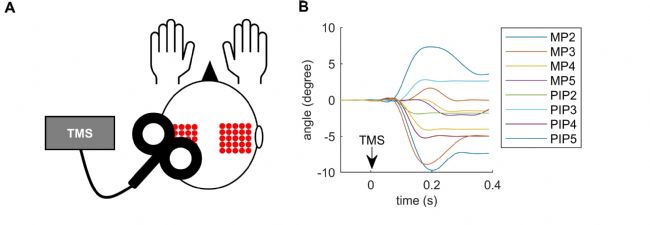

为了深入了解被动训练如何促进技能提升的神经机制,研究团队采用了经颅磁刺激(TMS)技术。在28位钢琴家接受被动训练前后,研究人员对其大脑的运动皮层进行刺激,以观察手指运动模式的变化。实验中,他们在大脑左右半球的初级运动皮层区域选择了25个刺激点,构成一个5×5的网格,每个点都进行了10次刺激,同时利用专门的数据手套记录手指关节的反应(见图6 A)。通过运用张量分解等数学方法,研究团队从复杂的运动数据中提取出了5种基本的运动模式(见图6 B)。

图6. 经颅磁刺激实验(A)以及手指关节运动模式示例(B)

有趣的是,接受复杂动作训练的钢琴家在训练后,表现出了明显增加的独立运动模式比例。而进行简单动作训练的组则主要表现为同步运动模式的减少。这种变化仅出现在训练过的右手(图7 A),未训练的左手则没有显示出类似的变化(图7 B)。这一结果揭示了一个关键的神经可塑性机制:被动体验新的复杂动作模式可以重塑大脑皮层中手指运动模式的编码,强化手指独立控制的能力。研究人员认为,这一变化可能通过增强感觉运动区域之间的功能连接实现,先前的研究已表明,刺激体感神经元能够激活运动皮层中的神经元。

值得注意的是,尽管未经训练的左手也显示出了性能提升,但其运动皮层中的运动模式并未发生变化。这表明,除了已知的机制外,其他脑区(如辅助运动区)可能也参与了这一跨手转移效应。

另一个有趣的发现来自多通道表面肌电信号的分析。研究人员观察到,经过复杂动作训练后,钢琴家的肌肉协调模式发生了明显变化:肌肉活动的时间提前,活动幅度减小,表明神经肌肉控制变得更加高效。这一变化可能反映了大脑在感觉运动规划方面的更新,即被动体验帮助大脑建立了新的“感觉目标”,从而指导更迅速的运动表现。

总结启发与未来展望

总之,研究人员采用了一款手部外骨骼机器人,该机器人能够独立并迅速地操控手指,使钢琴家体验到比自主演奏更高速度和复杂度的手指运动。这种前所未有的训练方式有效打破了钢琴家在手指动作上的技能瓶颈,并显著提升了演奏速度。此外,研究还揭示,经过训练的手指表现得到改善的同时,未经过训练的手指也因为“跨手训练效应”而有所提升。通过对神经生理数据的分析,研究表明,这种训练方式能够促使神经系统产生可塑性变化,从而优化复杂的运动技能。

这项研究不仅在实践上为突破技能瓶颈提供了新思路,也为我们理解神经系统的可塑性提供了全新的视角。它揭示了,即使是高度熟练的技能,也可以通过接触全新的感觉体验得到提升。这一发现对于音乐教育、运动训练乃至神经康复等领域,具有深远的启发意义。

这种外骨骼辅助训练系统有望在多个领域发挥重要作用:它不仅能帮助音乐家提高演奏水平,还可能用于康复训练,甚至促进教师与学生之间的触觉技能传递。然而,这项研究也提出了一些新的问题:为何传统的主动练习无法产生类似的效果?这种被动训练的最佳频率和时长应如何确定?这些问题亟需未来的研究进一步探讨。最后,当我们遇到技能瓶颈时,或许可以思考是否有类似的方式来体验全新的技能,这可能会成为突破自身局限的关键。

原文链接

Furuya S, Oku T, Nishioka H, et al. Surmounting the ceiling effect of motor expertise by novel sensory experience with a hand exoskeleton[J]. Science Robotics, 2025, 10(98): eadn3802.

https://doi:10.1126/scirobotics.adn3802

作者和课题组介绍

该项工作的一作和通讯是平野正人(Shiinichi Furuya),研究受到日本学术振兴会:转化研究领域金B(20H05713),日本科学技术振兴机构:CREST (JPMJCR17A3),登月研究与发展计划:JPMJMS2012的资助。

关于维拓启创

维拓启创(北京)信息技术有限公司成立于2006年,是一家专注于脑科学、康复工程、人因工程、心理学、体育科学等领域的科研解决方案供应商。公司与国内外多所大学、研究机构、企业长期保持合作关系,致力于将优质的产品、先进的技术和服务带给各个领域的科研工作者,为用户提供有竞争力的方案和服务,协助用户的科研工作,持续提升使用体验。

相关产品

引言:什么是技能的天花板效应?

在许多领域,尽管我们投入了大量时间和精力,成效却往往难以突破,这种瓶颈感常常让人感到挫败,甚至怀疑自己的能力。类似的现象也出现在许多运动专家身上,在经历长时间的高强度训练后,他们常常会遇到技能进步停滞的困境,这一现象被称为“天花板效应”。如何突破这一瓶颈,提升技能,成为了我们在训练和学习中必须面对的重要挑战。

图1. 文章对应杂志封面

假如存在某种物理“外挂”能够让你体验全新的运动技能,那么突破“天花板效应”将变得更加可行。为了帮助钢琴家克服技能的瓶颈,日本索尼计算机科学实验室联合日本京都神经钢琴研究所研发了一种专门的手部外骨骼机器人,相关文章被发表在《Science Robotics》杂志,题为“Surmounting the ceiling effect of motor expertise by novel sensory experience with a hand exoskeleton”。这种外骨骼机器人通过帮助钢琴专家体验前所未有的运动模式,成功地帮助他们突破了钢琴演奏技能的瓶颈。该研究成果最终登上了《Science Robotics》杂志的封面。

图2. 文章信息

实验及结果分析

(1)行为研究第一阶段:外骨骼“外挂”下钢琴演奏技能突破

研究团队设计了一系列精巧的实验,以验证外骨骼“外挂”(见图3 A)在提升钢琴演奏技能方面的效果。研究招募了118位专业钢琴家,这些钢琴家均为音乐学院的资深演奏者,早在8岁前便开始学习钢琴,到20岁时已累计练习超过一万小时。在第一个关键实验中,30位钢琴家被要求练习一项具有高度技术挑战的任务:用右手食指和无名指同时按下间隔的琴键(D键和F键),然后用右手中指和小指同时按下相邻的琴键(E键和G键),并反复交替演奏(见图3 B)。这种和弦琶音式的演奏方式常出现在一些著名钢琴曲目中,如肖邦的练习曲作品25第6首、拉威尔的《水妖》和贝多芬的第三钢琴奏鸣曲第一乐章。确认技能达到瓶颈后,研究团队将钢琴家们分为两组,分别进行截然不同的被动训练。

图3. 手部外骨骼机器人(A)和复杂运动模式的钢琴任务(B)

一组体验了复杂的手指动作模式——食指和无名指弯曲时,中指和小指同时伸展,然后反向运动,类似钢琴任务的动作模式。另一组则进行较为简单的手指运动——四个手指同时弯曲和伸展,模仿抓握动作(见图4)。

外骨骼机器人在训练中使手指的运动速度达到了每秒4次,远远超出了钢琴家们原本能够达到的最快速度(平均每秒2到3次)。为了确保整个过程中钢琴家的肌肉保持放松,研究人员使用肌电图实时监测肌肉状态,确保钢琴家完全处于被动体验状态。

图4. 复杂动作训练和简单动作训练前后结果对比

图4 第二列展示了外骨骼“外挂”下被动训练前后对比的结果。 在实验室中,在接受复杂或简单运动模式的被动体感训练之前、之后立即以及之后 30 分钟(预测试、后测试 1、后测试 2)评估按键任务的表现。* 和 + 分别表示在不同时段和不同组之间存在统计学显著差异。 * 和 +:P<0.05,** 和 ++:P<0.01。经历复杂动作模式训练的钢琴家在演奏测试中表现出显著的进步,他们的按键间隔时间从训练前的434.6毫秒缩短至407.4毫秒,演奏速度显著提高。而进行简单动作模式训练的组则未见明显改善。更令人欣喜的是,这种提升在训练后30分钟仍然得以保持,甚至第二天依旧显现效果!

(2)行为研究第二阶段:外骨骼“外挂”下被动训练效果提升且跨手迁移

研究团队随后扩大了实验规模,让60位钢琴家尝试了5种不同的训练方案,包括:①快速复杂的被动训练(4Hz),②快速简单的被动训练(4Hz),③慢速复杂的被动训练(1Hz),④主动练习组(每秒2次按键),⑤休息对照组。结果再次验证,只有经历了“快速复杂”动作模式训练的组别才显示出显著进步(见图5 A)。更令人惊讶的是,当他们用未经训练的左手演奏相同的曲目时,左手也表现出了类似的提升(见图5 B),这表明训练效果具有跨手转移的能力。

图5. 外骨骼“外挂”下不同训练模式训练前后对比

这些发现挑战了我们对技能学习的传统理解。一般来说,人们认为要提升某项技能,必须通过反复的主动练习。然而,这项研究表明,即使是被动体验,只要涉及到从未接触过的、更快速和复杂的动作模式,也能有效突破技能的瓶颈。那么,这种令人惊讶的效果背后,究竟隐藏着怎样的神经机制呢?

(3)利用经颅磁刺激探究基于神经可塑性的脑-肌活动模式的变化

为了深入了解被动训练如何促进技能提升的神经机制,研究团队采用了经颅磁刺激(TMS)技术。在28位钢琴家接受被动训练前后,研究人员对其大脑的运动皮层进行刺激,以观察手指运动模式的变化。实验中,他们在大脑左右半球的初级运动皮层区域选择了25个刺激点,构成一个5×5的网格,每个点都进行了10次刺激,同时利用专门的数据手套记录手指关节的反应(见图6 A)。通过运用张量分解等数学方法,研究团队从复杂的运动数据中提取出了5种基本的运动模式(见图6 B)。

图6. 经颅磁刺激实验(A)以及手指关节运动模式示例(B)

有趣的是,接受复杂动作训练的钢琴家在训练后,表现出了明显增加的独立运动模式比例。而进行简单动作训练的组则主要表现为同步运动模式的减少。这种变化仅出现在训练过的右手(图7 A),未训练的左手则没有显示出类似的变化(图7 B)。这一结果揭示了一个关键的神经可塑性机制:被动体验新的复杂动作模式可以重塑大脑皮层中手指运动模式的编码,强化手指独立控制的能力。研究人员认为,这一变化可能通过增强感觉运动区域之间的功能连接实现,先前的研究已表明,刺激体感神经元能够激活运动皮层中的神经元。

值得注意的是,尽管未经训练的左手也显示出了性能提升,但其运动皮层中的运动模式并未发生变化。这表明,除了已知的机制外,其他脑区(如辅助运动区)可能也参与了这一跨手转移效应。

图7. 经颅磁刺激(TMS)诱发的右手(A)和左手(B)手指运动模式结果

另一个有趣的发现来自多通道表面肌电信号的分析。研究人员观察到,经过复杂动作训练后,钢琴家的肌肉协调模式发生了明显变化:肌肉活动的时间提前,活动幅度减小,表明神经肌肉控制变得更加高效。这一变化可能反映了大脑在感觉运动规划方面的更新,即被动体验帮助大脑建立了新的“感觉目标”,从而指导更迅速的运动表现。

总结启发与未来展望

总之,研究人员采用了一款手部外骨骼机器人,该机器人能够独立并迅速地操控手指,使钢琴家体验到比自主演奏更高速度和复杂度的手指运动。这种前所未有的训练方式有效打破了钢琴家在手指动作上的技能瓶颈,并显著提升了演奏速度。此外,研究还揭示,经过训练的手指表现得到改善的同时,未经过训练的手指也因为“跨手训练效应”而有所提升。通过对神经生理数据的分析,研究表明,这种训练方式能够促使神经系统产生可塑性变化,从而优化复杂的运动技能。

这项研究不仅在实践上为突破技能瓶颈提供了新思路,也为我们理解神经系统的可塑性提供了全新的视角。它揭示了,即使是高度熟练的技能,也可以通过接触全新的感觉体验得到提升。这一发现对于音乐教育、运动训练乃至神经康复等领域,具有深远的启发意义。

这种外骨骼辅助训练系统有望在多个领域发挥重要作用:它不仅能帮助音乐家提高演奏水平,还可能用于康复训练,甚至促进教师与学生之间的触觉技能传递。然而,这项研究也提出了一些新的问题:为何传统的主动练习无法产生类似的效果?这种被动训练的最佳频率和时长应如何确定?这些问题亟需未来的研究进一步探讨。最后,当我们遇到技能瓶颈时,或许可以思考是否有类似的方式来体验全新的技能,这可能会成为突破自身局限的关键。

原文链接

Furuya S, Oku T, Nishioka H, et al. Surmounting the ceiling effect of motor expertise by novel sensory experience with a hand exoskeleton[J]. Science Robotics, 2025, 10(98): eadn3802.

https://doi:10.1126/scirobotics.adn3802

作者和课题组介绍

该项工作的一作和通讯是平野正人(Shiinichi Furuya),研究受到日本学术振兴会:转化研究领域金B(20H05713),日本科学技术振兴机构:CREST (JPMJCR17A3),登月研究与发展计划:JPMJMS2012的资助。

关于维拓启创

维拓启创(北京)信息技术有限公司成立于2006年,是一家专注于脑科学、康复工程、人因工程、心理学、体育科学等领域的科研解决方案供应商。公司与国内外多所大学、研究机构、企业长期保持合作关系,致力于将优质的产品、先进的技术和服务带给各个领域的科研工作者,为用户提供有竞争力的方案和服务,协助用户的科研工作,持续提升使用体验。

相关产品

相关文章

更多 >