光阻法与显微计数法:脂质体注射液不溶性微粒检测不同方法测试对比

2025-07-07 来源:本站 点击次数:882

研究背景:

注射液的不溶性微粒检测项是中国药典中的必需检测项,在2020版《中国药典0903 不溶性微粒检查》章节中推荐了两种检测方法,包括光阻法和显微计数法。法规中对于不同类型的样品应该采用哪种方法进行检测给出了一个简短说明,该文件中指出:光阻法不适用于黏度过高和易析出结晶的制剂,也不适用于进入传感器时易产生气泡的注射剂。

然而随着各种新型制剂的出现,仅依据上述对于样品性状的描述,很难判断应该采用哪种方法进行样品的不溶性微粒检测。其中脂质体类注射剂在近些年内发展的尤为迅速,因为它们的形态与细胞类似,并且可以通过一定的设计结合各种物质,成为药物递送技术的理想载体。本文将对一些脂质体注射液采用不同的方法进行不溶性微粒检测,通过不同检测方法的结果对比,以找出脂质体类注射液不溶微粒检测的最佳方案。

测试案例:

案例一:某公司脂质体注射液(样品装量信息:0.5毫升/瓶*4批)

光阻法测试方案:样品原液0.5毫升稀释10倍之后进行测试,每次测试取样1毫升,连续测四次,舍弃第一次测试结果,最终统计每容器中尺寸≥10 μm的颗粒数以及≥25 μm的颗粒数;

显微计数法测试方案:样品原液进行测试,统计每容器中尺寸≥10 μm的颗粒数以及≥25 μm的颗粒数;

注射液的不溶性微粒检测项是中国药典中的必需检测项,在2020版《中国药典0903 不溶性微粒检查》章节中推荐了两种检测方法,包括光阻法和显微计数法。法规中对于不同类型的样品应该采用哪种方法进行检测给出了一个简短说明,该文件中指出:光阻法不适用于黏度过高和易析出结晶的制剂,也不适用于进入传感器时易产生气泡的注射剂。

然而随着各种新型制剂的出现,仅依据上述对于样品性状的描述,很难判断应该采用哪种方法进行样品的不溶性微粒检测。其中脂质体类注射剂在近些年内发展的尤为迅速,因为它们的形态与细胞类似,并且可以通过一定的设计结合各种物质,成为药物递送技术的理想载体。本文将对一些脂质体注射液采用不同的方法进行不溶性微粒检测,通过不同检测方法的结果对比,以找出脂质体类注射液不溶微粒检测的最佳方案。

测试案例:

案例一:某公司脂质体注射液(样品装量信息:0.5毫升/瓶*4批)

光阻法测试方案:样品原液0.5毫升稀释10倍之后进行测试,每次测试取样1毫升,连续测四次,舍弃第一次测试结果,最终统计每容器中尺寸≥10 μm的颗粒数以及≥25 μm的颗粒数;

显微计数法测试方案:样品原液进行测试,统计每容器中尺寸≥10 μm的颗粒数以及≥25 μm的颗粒数;

图1:(a)不同批次样品光阻法测试每次取样的测试结果;

(b)最终统计的每容器中的不同尺寸范围的微粒数量;

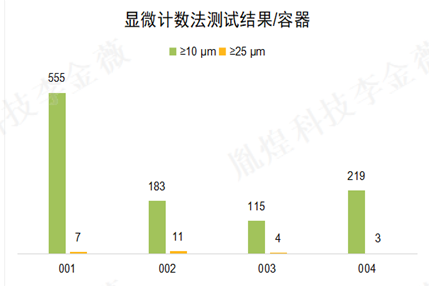

图2:显微计数法测试结果,每容器中不同尺寸范围的微粒数量;

在两项检查中可以看到样品中的不溶性微粒数量都在药典要求范围之内,但是该样品进行光阻法测试前对样品进行了稀释操作,可能会引发样品内的颗粒数量发生变化。

案例二:某公司的脂质纳米粒(样品装量信息:1.5 mL*1批)

光阻法测试方案:样品原液测试,单次进样量为0.1 mL,连续测四次,舍弃第一次结果,最终统计每毫升中尺寸≥10 μm的颗粒数以及≥25 μm的颗粒数;

显微计数法测试方案:样品原液进行测试,统计每毫升中尺寸≥10 μm的颗粒数以及≥25 μm的颗粒数;

图3:采用光阻法和显微计数法对样品进行不溶性微粒检测的不同尺寸范围的颗粒数量统计

该样品采用两种方法进行测试的结果测试对比差距较大,光阻法测试结果中不同尺寸范围的颗粒比较少,这归因于测试过程中的进样量比较少,可能无法完整覆盖光阻法设备的光学检测窗口;另外通过显微计数法测试结果的原始图片数据可以看出,样品中较大尺寸颗粒主要包括纤维、药物聚集及胶塞等,这些颗粒的存在可能是造成样品中不溶性微粒增多的原因之一。

数据分析与讨论:

从上面的数据统计结果分析来讲,脂质体类样品更适合用显微计数法来进行样品的不溶性微粒检测,其原因如下:

- 脂质体类样品装量较小,通常为几毫升,甚至不到一毫升,样品的稀释可能会对样品体系里的颗粒数量产生影响,另外少量的样品不一定能覆盖光阻法设备的检测窗口,从而会产生测试误差;

- 脂质体类样品具有一定的浊度,采用光阻法进行测试时,会形成测量误差,可以看到单个样品每次测试数据不稳定,这主要是归因于光阻法原理设备测试浑浊样品粒度存在固有缺陷;

- 脂质体类样品中的颗粒大小会随物理环境的变化形成聚集态,图像法粒度仪可以直接观察到这些颗粒,亦可以观察到外来颗粒,有利于颗粒的溯源分析;

总结:

回归到药典法规文件的要求,文件中指出:当光阻法的测定结果不符合规定或者供试品不适用于用光阻法进行测定时,应采用显微计数法进行检测,并且以显微计数法的测定结果为判定依据。经过对脂质体案例测试结果的分析可以看出,脂质体类注射剂的不溶性微粒检查项应优先推荐显微计数法。

相关文章

更多 >