激光共聚焦显微镜成像的原理详解

2024-07-09 来源:本站 点击次数:2759激光共聚焦扫描显微镜(Laser Scanning Confocal Microscope,LSCM)的历史可以追溯到20世纪50年代。Marvin Minsky首次提出了共聚焦(Confocal)的理论概念,并在1957年申请了相关技术的专利[1]。由于当时缺乏适当的光源与数据处理能力,这一原理在提出后并未立即引起广泛关注和应用。随着科技的进步,尤其是光学和电子技术的发展,激光共聚焦扫描显微镜才逐渐得到了完善和应用。经历了从理论提出到实践应用,再到广泛推广和应用的漫长历程,最终具有高清晰度、高分辨率、可以三维重构并可无损观察的多功能激光共聚焦仪器诞生了。

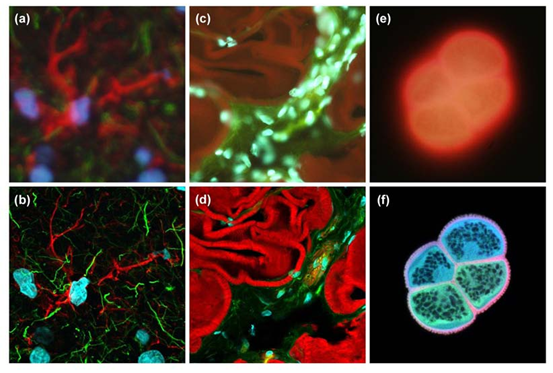

那么激光共聚焦显微镜的原理是什么呢?在了解之前我们先观察一下宽场显微镜与激光共聚焦显微镜成像的区别:

图1 宽场显微镜与激光共聚焦显微镜成像的区别[2]

图1 宽场显微镜与激光共聚焦显微镜成像的区别[2]

(图ace为宽场显微镜成像,图bdf为激光共聚焦显微镜成像)

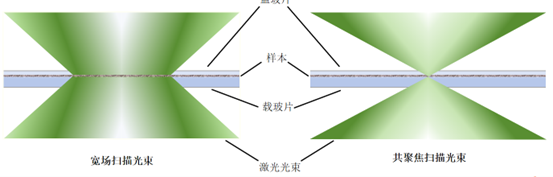

可以明显得看出,激光共聚焦显微镜拍摄的图像成像更清晰、色彩更明艳、细胞边缘也更明显。这是因为宽场显微镜和激光共聚焦显微镜光源发出的光源光束不同(图2),激光共聚焦显微镜一次只有样品一个点被照明(直径0.25~0.8微米,深度0.5~1.5微米),比普通宽场显微镜照明区域明显更小,因此受背景光和自身荧光的影响也更小,拍出的图像也更清晰。

图2宽场显微镜和激光共聚焦显微镜光源光束区别[2]

图2宽场显微镜和激光共聚焦显微镜光源光束区别[2]

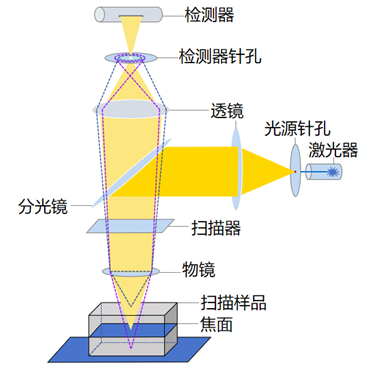

那么问题来了,点光源是在哪发射出来的呢?又是如何照射到样本上的呢?带着这两个问题,我们来看一下激光共聚焦显微镜的构造图。

图3激光共聚焦显微镜原理[2]

图3激光共聚焦显微镜原理[2]

光共聚焦的原理可以简单由上图解释,以激光作为光源,激光器发出的激光通过照明针孔形成点光源,经过透镜、分光镜形成平行光后,再通过物镜聚焦在样品上,并对样品内聚焦平面上的每一点进行扫描。样品被激光激发的出射光长比入射光长,可通过分光镜,经过透镜再次聚焦,到达探测针孔处,被后续的检测器检测到,并在显示器上成像,这样就可以得到所需的荧光图像了。

SBC搭建的徕卡stellaris 5是超高分辨率的点扫描共聚焦显微镜,具有22mm均匀大视场,扫描最大分辨率8K,搭载Power HyD检测器系列能提供更高的光子检测效率。同时还配备了拼图模块,Z轴序列拍摄模块,自动聚焦模块,共定位分析模块,光谱拆分模块,高阶3D处理模块等可以满足不同的科研需求。

图4徕卡stellaris 5超高分辨率激光共聚焦显微镜平台照片

图4徕卡stellaris 5超高分辨率激光共聚焦显微镜平台照片

SBC超高分辨显微共聚焦成像平台,一个基于模块化设计的激光共聚焦平台,集成多种功能,提供精确的三维成像,及准确的细胞结构及动态过程的成像,是尖端生物医药研究的理想伙伴。

参考文献:

[1]. Minsky M. Microscopy apparatus US patent 3013467[J]. USP Office, Ed. US, 1961, 658.

[2]. Claxton N S, Fellers T J, Davidson M W. Laser scanning confocal microscopy[J]. Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, 2006, 21(1): 1-37.